5 Ottobre 2025

C’era chi ammazzava e chi salvava

Quando a Babyn Jar venivano fucilati gli ebrei di Kyïv, poco lontano da lì, un sacerdote e la sua famiglia restituivano speranza al mondo.

Il 29 settembre 1941 nella zona di Babyn Jar a Kyïv iniziò la fucilazione in massa degli ebrei. Nei primi due giorni, 29 e 30 settembre, furono uccise circa 34.000 persone. Due giorni prima, il 27 settembre, lì a Babyn Jar avevano fucilato i pazienti del vicino ospedale psichiatrico Pavlov. Il 22 settembre, sempre lì, furono sterminati i rom: cinque campi temporanei e un’infinità di campi più o meno stanziali furono distrutti. A ricordarlo è il monumento «Il carro gitano», la cui storia meriterebbe un racconto a parte. Costrinsero i rom a venire a Babyn Jar con l’inganno: come di consueto annunciarono un trasferimento e loro, abituati al fatto che ogni autorità li scacciava di qua e di là, arrivarono con i loro carri, tutti i loro averi, gli anziani e i bambini. Poco meno di una settimana dopo «a tutti i giudei della città di Kyïv» avrebbero ordinato di presentarsi «all’angolo tra via Melnikovaja e via Dokterivskaja (vicino al cimitero…), portando con sé documenti, denaro e oggetti di valore, oltre a vestiti pesanti…»

A Kyïv vivevo non lontano da Babyn Jar. Ogni volta che sul filobus 26 che mi portava a casa annunciavano «Babyn Jar», pensavo che, se fossi nata a Kyïv mezzo secolo prima, il 29 settembre 1941 per me ebrea quello sarebbe stato il capolinea.

Mi spinge a parlare di Babyn Jar un motivo che si era già delineato prima della guerra e ora si è ripresentato con dolorosa evidenza: la lingua con cui si parlava abitualmente della Shoah,

la lingua della memoria della Catastrofe, negli ultimi anni è stata troppo spesso usurpata, ridotta a uno strumento di manipolazione politica e utilizzata per scopi ben lontani dal compianto delle vittime.

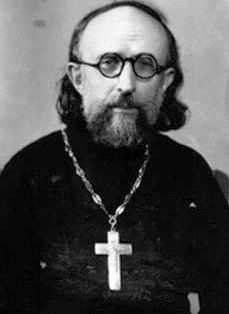

Si rischia di banalizzarla, di trasformarla in un insieme di costruzioni retoriche; inoltre, è troppo forte la tentazione di appropriarsi della voce delle vittime, di lanciarsi in un’esibizione commovente e spacciarla per un omaggio alla memoria. Per questo non parlerò delle vittime né del pathos funebre del luogo, ma di coloro che hanno salvato vite umane, o meglio, di uno di loro: padre Aleksej Glagolev.

Era figlio di padre Aleksandr Glagolev, biblista di Kyïv e professore dell’Accademia teologica (da lui Bulgakov aveva tratto ispirazione per il personaggio di padre Aleksandr ne La guardia bianca), che venne fucilato nella prigione Luk’janovskaya il 25 novembre 1937 con l’accusa di «organizzazione clericale fascista».

Di padre Aleksej raccontano Dina Proničeva e Irina Chorošunova (i ricordi dettagliati di quest’ultima, di una calma sconcertante e incredibilmente precisi sono stati pubblicati sulla rivista «Egupec»); tutti coloro che hanno lasciato testimonianze su Babyn Jar lo menzionano, anche solo con una frase. Sono venuta a conoscenza di ciò che accadde a Kyïv il 29 settembre 1941 da una testimone diretta, la figlia di padre Aleksej, Magdalina Alekseevna Glagoleva, che ho l’onore di conoscere.

Padre Aleksei Glagolev. wikipedia

Quando i nazisti occuparono Kyïv, padre Aleksej celebrava presso la chiesa dell’Intercessione nel quartiere Podil, più precisamente nella chiesa invernale di San Giovanni il Soldato: la chiesa dell’Intercessione era stata chiusa dai bolscevichi, mentre la piccola chiesa invernale era stata lasciata aperta fino a nuovo ordine. Lui viveva proprio lì nel Podil, dove storicamente si erano stabilite le famiglie ebree meno abbienti. «Il 29 settembre gli ebrei si diressero in massa verso il quartiere Luk’janovka – raccontava Magdalina Alekseevna – continuarono ad affluire per tutta la notte, nessuno dormiva. Era impossibile guardare quello spettacolo. Portavano i bambini, le loro cose con le carriole ed erano convinti che li avrebbero trasferiti, come si sentiva dire in città». «Nessuno sapeva cosa li aspettasse – ricordava padre Alexej nella Nota redatta inizialmente su richiesta delle autorità sovietiche – ma era chiaro che non sarebbe stato nulla di buono. Già all’inizio del primo giorno, molti ebrei capirono che li stavano portando direttamente al “macello”. Molti cercarono di nascondersi, ma furono traditi dai vicini o dai portinai».

Il primo a correre dai Glagolev fu un loro conoscente di lunga data, Dmitrij Lukič Pasičnyj: doveva mettere in salvo urgentemente la moglie e la figlia ebree. Fortunatamente, nella parrocchia erano rimasti il vecchio timbro e i moduli che, dopo la distruzione della chiesa di San Nicola il Buono, dove celebrava padre Aleksandr, erano stati nascosti dall’allora amministratore parrocchiale, il medico Troadij Kryžanovskij. In altre parole, padre Aleksej poteva rilasciare certificati dai registri parrocchiali come quelli di una volta.

Il giorno dopo si presentò lì Isabella Naumovna Mirkina con la figlia Iročka di 10 anni. I parenti, ricordando come a suo tempo padre Aleksandr Glagolev aveva difeso Béjlis (un ebreo accusato dagli antisemiti di omicidio rituale nel 1911, ndr), le avevano mandate da padre Aleksej, convinti che, come il padre aveva difeso gli ebrei, anche il figlio li avrebbe aiutati. «Bella – raccontava Magdalina Alekseevna – fino ad allora era stata nascosta dagli Egoryčev nel capanno dietro la legna. Ma una sera, quando uscì per prendere una boccata d’aria, il custode la vide, andò dagli Egoryčev e li avvertì che non poteva mettere a rischio se stesso e la sua famiglia e che per ordine dei nazisti era obbligato a consegnare l’ebrea. Venutolo a sapere, mia mamma rimase sveglia tutta la notte e la mattina dopo decise di dare il suo passaporto a Isabella Naumovna». Il passaporto era vecchio, negli anni ’30 durante un incendio nella casa in via Degtjarnaja, dove vivevano allora i Glagolev, si era bruciato, i timbri si erano sciolti e al parroco Aleksandr Grigor’evič Gorbovsij, «genio della falsificazione» come lo definì una volta Magdalina Alekseevna (Dio solo sa quante vite hanno salvato i documenti “autentici” fatti da lui) non costò nulla incollarvi la fotografia di Isabella Markovna. La nuova «Tatiana Petrovna Glagoleva» fu mandata presso la contadina Marta, nostra conoscente, nel villaggio di Zlodievka a 50 km da Kyïv.

Poco dopo a casa dei Glagolev si presentarono gli uomini della Gestapo. Forse qualcuno li aveva denunciati, oppure, come scriveva padre Aleksej, stavano effettuando delle retate «per le requisizioni». Avendo scoperto che Tatiana non aveva un documento d’identità stavano per portarla alla Gestapo e solo l’intervento di Gorbovskij, che confermò che era la moglie del sacerdote, la salvò dall’arresto immediato.

Qui inizia un’altra storia di collaborazione tra cielo e terra. Poco dopo la visita degli ospiti inattesi, muore l’anziana signora che viveva in quel periodo dai Glagolev (di nuovo, Dio solo sa quante persone vivessero con loro durante l’occupazione). Tatiana prende il suo passaporto e, con l’aiuto dello stesso Gorbovskij, incolla la foto di Isabella Markovna, che da quel momento diventerà Elena Michajlovna, e trova il modo di far arrivare il documento al villaggio di Zlodievka. Miracolosamente riesce così a recuperare il proprio passaporto.

Veduta del luogo del massacro. wikimedia

Per sapere cosa è accaduto dopo, è meglio ascoltare Magdalina Alekseevna: «In quel momento, qualcuno andò a spifferare che Marta nascondeva una donna ebrea. La polizia andò da lei per controllare i documenti. Isabella Naumovna aveva due passaporti: uno sul petto e l’altro nella borsetta. Si sedette sulla panca sopra la borsetta e durante la perquisizione non si alzò, facendo appello a tutto il suo sangue freddo per stare faccia a faccia con la morte… Per questa volta la sventura fu scongiurata». Misero al sicuro la figlia Iročka a Kyïv. Il 29 novembre 1941, esattamente due mesi dopo l’inizio delle fucilazioni a Babyn Jar, Isabella Mirkina tornò in città. «Della bella donna erano rimasti solo gli occhi – inquieti, stanchi, il viso nero sullo sfondo dello scialle di lana bianco. Indossava due cappotti a causa del freddo, due scialli». Come fosse parente dei Glagolev, fu registrata come residente nel cortile della chiesa in via Pokrovskaja 7, dove sopravvisse alla guerra.

Poi ci furono il giornalista Veniamin Liberman, la famiglia dell’avvocato Vilensky, la famiglia del matematico Germajze (lui e suo figlio furono comunque rintracciati) e ancora, e ancora… «Devo dire – diceva Magdalena Alekseevna, quasi scusandosi, – che non sapevo di tutti quelli che sono stati salvati da Babyn Jar. In quel periodo era necessario sapere il meno possibile, a causa del pericolo mortale sia per chi veniva salvato che per chi salvava, ma nel cortile della chiesa vivevano così tanti “sacrestani”, “addetti alle candele”, “cantori” e altri impiegati parrocchiali che sarebbero bastati per cinque grandi chiese». L’ingegnoso Gorbovskij riusciva a procurare a tutti le tessere annonarie. A fungere da collegamento tra i Glagolev e coloro a cui consegnavano i documenti “buoni” era il figlio maggiore Kolja.

A volte i bambini uscivano dalla cantina dove erano nascoste le loro famiglie e facevano rumore nel cortile. Padre Aleksej cercava di calmarli, dicendo che se li avessero sentiti avrebbero fucilato tutti, ma era come se quella casa fosse protetta da un velo invisibile. Padre Aleksej non fu toccato nemmeno quando nel 1942 fu l’unico tra tutti i sacerdoti di Kyïv a rifiutarsi di celebrare una funzione religiosa per il compleanno di Hitler. Nel 1943 fu arrestato insieme a Kolja per essersi rifiutato di lasciare il Podil, da dove le autorità naziste stavano sfrattando gli abitanti prima della ritirata. Furono portati alla Gestapo e dopo l’interrogatorio decisero di mandarli in Germania, ma riuscirono a scappare dal treno e a tornare a Kyïv. Nel 1946, nello stesso cortile della chiesa, padre Aleksei darà rifugio a una famiglia di Kyïv, membri del partito, che subito dopo il ritorno dall’evacuazione erano stati espulsi dalla città perché il loro appartamento era piaciuto a un funzionario dell’NKVD.

«Papà non era una persona eroica – rispondeva Magdalina Alekseevna alle domande insistenti – Amava le persone, e se qualcuno stava male, come poteva non aiutarlo?».

Negli stessi anni in cui Chruščëv prometteva di mostrare al mondo non solo «la madre di Kuz’ka» (espressione popolare usata da Chruščëv nel 1959 come minaccia agli americani, ndr), ma anche «l’ultimo prete», padre Aleksej girava per Kyïv indossando abiti sacerdotali e un cappello a tesa larga, non senza una certa malizia. Amava il tè caldo («sapevamo che quando papà arrivava il tè doveva bollire sul fornello»), la poesia e le feste in famiglia. Nel Giardino dei Giusti tra le Nazioni di Yad Vashem cresce un albero a lui dedicato.

Nel raccontare questa storia, ho volutamente riportato i nomi così come li pronunciava Magdalina Alekseevna, quasi con riverenza, come se cercasse di imprimere ciascuno di essi nella sua memoria. Vorrei tanto far sentire la sua voce.

Persino Yad Vashem non sa con certezza quanti abitanti di Kyïv il 29 settembre 1941 e nei giorni successivi abbiano aperto le loro case agli ebrei: non se ne parlava per non destare sospetti. Le loro azioni non cancellano né l’orrore né il dolore, ma ricordano che «Chi salva una vita, salva il mondo intero» (Sanhedrin 37,71).

Quando a Babyn Jar venivano fucilati gli ebrei di Kyïv, a mezz’ora di strada da lì, in via Pokrovskaya 7, si restituiva speranza al mondo.

(Immagine d’apertura: Shalom Goldberg, Babi-Yar, Spertus Museum, Chicago; wikimedia).

Svetlana Panič

Filologa, è stata ricercatrice presso l’Istituto Solženicyn di Mosca fino al 2017, ora è traduttrice e ricercatrice indipendente.

LEGGI TUTTI GLI ARTICOLI