- HOME /

- ARTICOLI /

- 2025 /

- Recensioni /

- Il bene in azione. Reportage dall’abisso

12 Agosto 2025

Il bene in azione. Reportage dall’abisso

Il bene è in azione anche in mezzo alla guerra. E il male non ha l’ultima parola. Le riflessioni di un inviato speciale in Ucraina che non si accontenta della geopolitica.

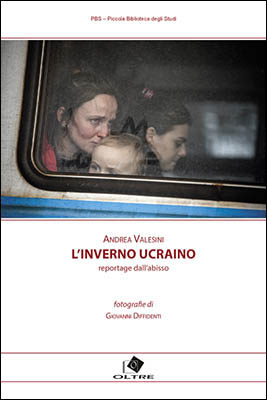

Reduce da un serie di viaggi che hanno prodotto una trentina di reportage dall’Ucraina pubblicati sull’Eco di Bergamo, quotidiano per il quale lavora come caporedattore, Andrea Valesini fa una premessa importante alla raccolta di questi articoli (L’inverno ucraino. Reportage dall’abisso, Oltre, Sestri Levante [GE] 2025): quali che siano le valutazioni che si possono fare sulla guerra in corso tra Federazione russa e Ucraina, per «onestà intellettuale» bisogna tenere in conto «la frase terribile pronunciata dal presidente Vladimir Putin da anni e in più occasioni: “L’Ucraina è un non Stato, parte della Russia”.

Reduce da un serie di viaggi che hanno prodotto una trentina di reportage dall’Ucraina pubblicati sull’Eco di Bergamo, quotidiano per il quale lavora come caporedattore, Andrea Valesini fa una premessa importante alla raccolta di questi articoli (L’inverno ucraino. Reportage dall’abisso, Oltre, Sestri Levante [GE] 2025): quali che siano le valutazioni che si possono fare sulla guerra in corso tra Federazione russa e Ucraina, per «onestà intellettuale» bisogna tenere in conto «la frase terribile pronunciata dal presidente Vladimir Putin da anni e in più occasioni: “L’Ucraina è un non Stato, parte della Russia”.

Terribile perché disconoscere il diritto all’esistenza di un paese, affermato dall’ONU e da Mosca nel 1991 e ancora da Mosca nel 1994 con il Memorandum di Budapest e nel 1997 con il Trattato di cooperazione russo-ucraino, significa negare l’identità, la cultura e la lingua del popolo che in quel paese si riconosce. Le azioni belliche conseguenti confermano l’obiettivo e sono tutte nella responsabilità di chi le ha decise».

Terribile e disperante, è, dunque, questo progetto distruttivo, ma la sua denuncia è pronunciata all’interno di un libro che, invece, è pieno di positività e di speranza, avendo ben presente però, come precisa Valesini, che «la parola speranza non è sinonimo di ottimismo, indica una virtù teologale e si poggia su certezze:

il male non ha l’ultima parola, il bene è in azione anche in Ucraina, identificabile proprio in chi agisce in mezzo al conflitto per salvare vite, per riparare e ricostruire (…). Le esistenze annientate non tornano ma la vita non è azzerabile, resiste e si rigenera anche a guerre in corso».

Dunque, sicuramente, documentazione del male e di un vulnus quasi irrimediabile, che ha avuto alcuni episodi di disumanità e di barbarie inqualificabili (gli eccidi di Buča, Irpin e Hostomel’ su tutti), e continua ad assistere ad altri fenomeni non meno tremendi e che meriterebbero una maggiore attenzione, come la mai interrotta deportazione dei bambini: «Una delle pagine più dolorose del conflitto russo-ucraino [anche se] nei programmi televisivi italiani, salvo eccezioni, è stata commentata con poco sdegno, come se fosse un effetto collaterale», mentre si può quasi considerare una forma di «genocidio» e rappresenta comunque un «crimine di guerra», le cui vere dimensioni sono tuttora incalcolabili e forse lo saranno per sempre, perché ai bambini deportati viene spesso cambiato il cognome e noi non sappiamo cosa avviene nei territori occupati dai russi.

E in questo panorama agghiacciante non bisogna dimenticare neppure gli attacchi ai civili e alle installazioni civili, denunciati ripetutamente da attendibili organizzazioni internazionali come Save the Children, violenze che non risparmiano neppure chiese o edifici che dovrebbero essere inattaccabili, come l’ospedale Ochmatdyt di Kiev: «era stato costruito 130 anni fa e nemmeno i nazisti lo distrussero durante l’occupazione di Kiev» osserva amaro Valesini.

Con le sirene che in città come Charkiv arrivano a suonare anche ogni ora, il bilancio è inequivocabilmente tragico: a metà del 2023 «sei milioni di sfollati e oltre otto milioni di profughi: una persona su tre non vive più nella propria casa», e la perdita della casa spesso significa la perdita della propria «storia».

A. Valesini. (facebook)

Eppure, su tutto questo si staglia, forse per contrasto con ancor maggiore evidenza, la positività impensabile e, insieme indiscutibile, di un paese e di un popolo con una ricchezza – «la pluralità sconosciuta della realtà ucraina» – che troppo spesso neppure sospettiamo e che si manifesta non solo nelle tradizioni culturali e religiose passate, ma in uno stile di vita che, su tutto, mette in luce una delle caratteristiche più preziose in una società contemporanea, il fenomeno della solidarietà.

«Queste storie di solidarietà, di vicinanza a persone che hanno perso tutto e traumatizzate dalla guerra, vanno raccontate non solo per dare il giusto merito a chi agisce per aiutare il prossimo ma pure per restituire le dimensioni della tragedia anche umanitaria che ha colpito l’Ucraina con l’invasione»:

«C’è chi distrugge da lontano con i missili, – sottolinea ripetutamente Valesini – c’è chi cura da vicino con spirito solidale e coraggio».

E ancora una volta, là dove si palesa il male, questi racconti permettono, dunque, di cogliere un bene di cui noi stessi, in qualche caso, siamo artefici e che nella nostra disattenzione tendiamo spesso a non vedere più: accanto alla resilienza della società civile ucraina, abbiamo infatti la solidarietà fornita dalle organizzazioni internazionali: una pleiade infinita nella quale spiccano, tra l’altro, enti italiani (l’AVSI, la Comunità di Sant’Egidio, il Vis [Volontariato internazionale per lo sviluppo, legato ai salesiani greco-cattolici], il Mean [Movimento Europeo di Azione Non-violenta], ecc.).

È un fenomeno, ripetiamo, spesso neppure notato, ma che va invece fortemente sottolineato, nella sua estensione, che rende già adesso la società civile ucraina una società veramente europea e, ancor di più, preziosa proprio per la verità dell’Europa stessa: «Dall’estero non si percepisce la resistenza civica di questo popolo, il grande sostegno fra persone: chi ha di più dona a chi non ha. Sottoscrizioni, collette e raccolta di aiuti (…). Una resistenza possibile grazie pure alla ricchezza della società civile ucraina: organizzazioni non governative, associazioni di volontariato e gruppi religiosi, ognuno fa la propria parte».

(MEAN)

E questa atmosfera diffusa permette appunto, senza forzature o facili atteggiamenti consolatori, di vedere il bene dove sembrerebbe trionfare soltanto il male, come si coglie chiaramente dalle parole del vescovo ausiliare di Doneck, monsignor Maksym Rjabucha, a proposito della lunga e ingiustificata detenzione di due sacerdoti redentoristi (Ivan Levytskyi e Bohdan Geleta, arrestati il 16 novembre 2022 e liberati il 27 giugno 2024, dopo quasi due anni di vessazioni e violenze): «Sono sicuro che la loro presenza in mezzo a tanti civili e militari catturati dice che il Signore non dimentica nessuno, soprattutto quando si sperimenta un Via Crucis come la detenzione».

Così, in questa tragedia, e in ogni suo particolare, è possibile cogliere un autentico «bene in azione»: «Lo vedo in chi arriva dall’estero e ci aiuta, lo vedo nella grande solidarietà fra gli ucraini. Le persone frequentano le chiese perché, dicono, trasmettono loro un senso di sicurezza. Ogni volta che celebro Messa porto sull’altare la mia gente, compresa quella che si trova nelle località dove non posso arrivare. È questa unità sacramentale che mi fa sentire in totale comunione con l’intero gregge di cui sono pastore».

Ed è questa unità, più grande delle divisioni umane, che permette, in un mondo tormentato da guerre apparentemente insuperabili, di concepire un amore della pace che non significa neppure per un istante una banale ricerca della propria tranquillità, ma richiama invece un impegnativo e rischioso lavoro, dove non si tratta tanto di essere o non essere pacifisti quanto, piuttosto, di essere autentici «operatori di pace», perché «la pace non è solo l’assenza della guerra ma la realizzazione di condizioni e di rapporti personali e sociali buoni».

È, allora, la ricerca di una pace, come dice papa Leone, che sia «autentica, giusta e duratura» e che non possa essere confusa con la retorica putiniana, secondo quello che dice monsignor Ryabucha: «Leggo che in Occidente si dice che l’Ucraina non vuole trattare, ma non è vero. Chiediamo garanzie di sicurezza. Anche quando assistiamo a soste negli attacchi, abbiamo compreso che la Russia le intende usare per preparare bombardamenti o raid ancora più massicci. Per questo non c’è fiducia nella parola “tregua” che Putin ha svuotato di senso.

Senza il supporto internazionale abbiamo due sole prospettive: o essere cancellati o finire schiavi sotto le bandiere di Mosca come è successo alla Bielorussia».

Nessuna illusione e nessuna fuga dalle proprie responsabilità, ma anzi una responsabilità acuita e rilanciata a ciascuno di noi, come si evince dalle parole pronunciate dal nunzio apostolico a Kyiv, Visvaldas Kulbokas, durante uno degli incontri organizzati dal Mean: «Siamo qui insieme, amici delle varie fedi, per dire che la guerra non è solo contro l’Ucraina e contro l’uomo ma contro Dio. Ci siamo uniti qui in preghiera perché questa è la nostra forza che non viene da noi ma da Dio. Ma anche l’uomo deve lavorare per costruire la pace. Il senso principale della preghiera è essere uniti a Dio, con grande umanità e coraggio e con il senso morale che ci dice che la guerra non ha scuse», ma richiama, appunto, il nostro impegno e il nostro lavoro per una vera pacificazione.

(foto d’apertura: postoj.sk)

Adriano Dell’Asta

Già docente di lingua e letteratura russa presso l’Università Cattolica. Accademico della Classe di Slavistica della Biblioteca Ambrosiana, è vicepresidente della Fondazione Russia Cristiana.

LEGGI TUTTI GLI ARTICOLI