16 Settembre 2025

Dialogo faccia a faccia con un volontario al fronte

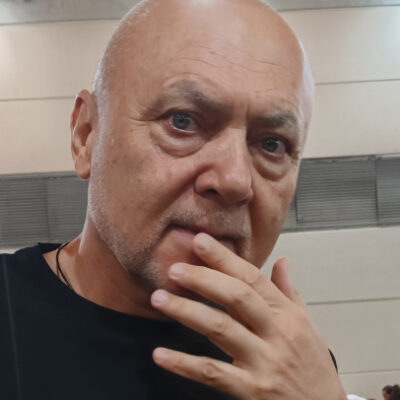

Al Meeting di Rimini abbiamo incontrato Roman Marabjan, medico di Kharkiv. L’amore per la sua patria adottiva l’ha portato a stare in prima linea per più di due anni. Il peso di questa esperienza lo ha stremato ma resta luminosa la fedeltà al bene della vita. Senza odio né disperazione. Nostra intervista.

Spesso in Occidente si pensa che essere nazionalisti (o patrioti) vada bene fino a un certo punto: è giusto difendere la propria patria, ma non se il prezzo da pagare è la vita. Perché, invece, secondo lei è stato giusto rischiarla, la vita? Lei non è nemmeno ucraino, è mezzo armeno e mezzo russo: perché ha deciso di andare a combattere per un paese che non è neanche il suo?

Vorrei rispondere subito a proposito del «nazionalismo» ucraino. Per me personalmente «nazionalismo» significa amare ciò che ti appartiene, amare il proprio paese, la propria casa, che gli ucraini hanno sempre faticato ad avere. Il nazionalismo ucraino è la storia del movimento di liberazione del popolo ucraino, un fenomeno di maturazione nazionale che nasce come autodifesa contro l’aggressione imperialista. Infatti, da sempre gli ucraini sono stati costretti a vagare: l’impero russo li scacciava e loro si rifugiavano da qualche parte; poi l’impero austro-ungarico iniziava a schiacciarli e loro di nuovo si nascondevano; poi fu il turno dell’impero ottomano. È un popolo che non solo non ha mai avuto una casa, ma neanche una dimora stabile, nella quale vivere per secoli.

La lettura dell'articolo completo è riservata agli utenti abbonati, effettua l'accesso o abbonati per accedere a tutti i contenuti del sito.

Roman Marabjan

Roman Marabjan è direttore del Centro medico di cure palliative pediatriche “Hippocrates” di Kharkiv. Il giorno stesso dell’invasione russa dell’Ucraina ha deciso di arruolarsi ed è rimasto al fronte per più di due anni, diventando il Capo del Servizio Medico. Dopo essere stato congedato per superati limiti d’età, è tornato a dirigere il Centro pediatrico.

LEGGI TUTTI GLI ARTICOLI