- HOME /

- ARTICOLI /

- 2025 /

- Recensioni /

- La meta è davvero una felicità incredibile

1 Aprile 2025

La meta è davvero una felicità incredibile

A 20 anni dalla morte di Karol Wojtyła un libro ci fa ripercorrere, o conoscere per la prima volta, i pilastri della sua visione cristiana, così potente e lieta.

All’inizio del secolo scorso, Toniolo aveva detto in Indirizzi e concetti sociali: «Noi credenti sentiamo, nel fondo dell’anima, che chi definitivamente recherà a salvamento la società presente, non sarà un diplomatico, un dotto, un eroe, bensì un santo, anzi una società di santi»; ricordando sant’Agostino, poco più tardi Berdjaev aveva detto una cosa molto simile, nel Nuovo Medioevo (1923): «La nostra epoca esige innanzitutto opere simili a quelle di sant’Agostino. Abbiamo bisogno della fede e dell’idea. La salvezza delle società che stanno morendo verrà da gruppi animati dalla fede».

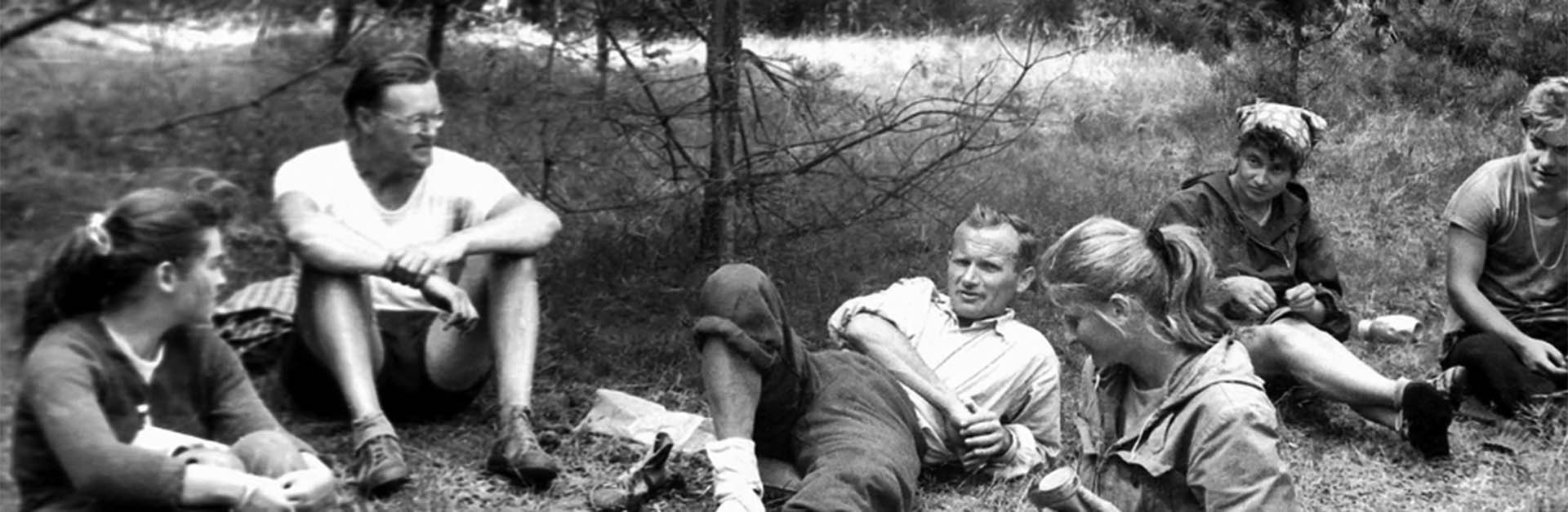

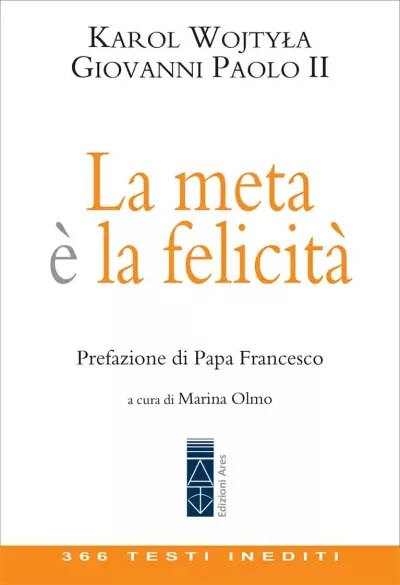

Le nostre società stanno morendo, di una morte non indolore, ma aggressiva e disperata. Quanto opportuno appare, in questo senso, riproporre le figure dei santi come spunto di meditazione e di speranza: così ho letto la bella raccolta di pensieri (366, uno per giorno dell’anno) di san Giovanni Paolo II, curata con passione e intelligenza da Marina Olmo, La meta è la felicità (Ares, Milano 2024). Sono testi brevi del Wojtyła non ancora papa, ma tutti già ricchi della sapienza e della paternità che avremmo poi gustato nei lunghi anni del suo pontificato e ci sono tutte le sue tematiche principali, grazie alle quali possiamo ancora provare a essere fedeli all’esortazione con la quale, il 22 ottobre 1978, inaugurò il suo pontificato: «Non abbiate paura! Aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo! Alla sua salvatrice potestà aprite i confini degli Stati, i sistemi economici come quelli politici, i vasti campi di cultura, di civiltà, di sviluppo. Non abbiate paura! Cristo sa cosa è dentro l’uomo. Solo lui lo sa!».

Le nostre società stanno morendo, di una morte non indolore, ma aggressiva e disperata. Quanto opportuno appare, in questo senso, riproporre le figure dei santi come spunto di meditazione e di speranza: così ho letto la bella raccolta di pensieri (366, uno per giorno dell’anno) di san Giovanni Paolo II, curata con passione e intelligenza da Marina Olmo, La meta è la felicità (Ares, Milano 2024). Sono testi brevi del Wojtyła non ancora papa, ma tutti già ricchi della sapienza e della paternità che avremmo poi gustato nei lunghi anni del suo pontificato e ci sono tutte le sue tematiche principali, grazie alle quali possiamo ancora provare a essere fedeli all’esortazione con la quale, il 22 ottobre 1978, inaugurò il suo pontificato: «Non abbiate paura! Aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo! Alla sua salvatrice potestà aprite i confini degli Stati, i sistemi economici come quelli politici, i vasti campi di cultura, di civiltà, di sviluppo. Non abbiate paura! Cristo sa cosa è dentro l’uomo. Solo lui lo sa!».

Partiamo dunque dalla centralità di Cristo che «rivela l’uomo all’uomo stesso. Ognuno, quindi, dovrebbe imparare da Lui cosa significa “essere umani”». E da qui passiamo alla conseguenza immediata, che è la grandezza dell’uomo creato a immagine e somiglianza di Dio, una grandezza grazie alla quale possiamo resistere agli attacchi che il nichilismo e l’utilitarismo contemporanei portano a ciascuno di noi; e, quando cercano di convincerci che ogni uomo è pura nullità o vale solo per quanto è utile, possiamo rispondere che l’essere umano «è un valore per il fatto di essere una persona e non perché appartiene a questo o a quello, o perché si qualifica in questo o quel modo. È un valore perché è un essere umano».

Personalistica, questa concezione, si qualifica dunque, immediatamente come relazionale: nel suo cuore stesso, l’uomo è questa relazione con Dio, così che «senza il Creatore svanisce» e, nello stesso tempo, è relazione con gli altri esseri umani, anzi, «l’essere umano-persona deve essere per l’essere umano il compito più difficile ma al contempo il più alto e il più meraviglioso che il Creatore gli abbia dato tra le creature».

Mentre la nostra società sembra non concepire altro che il sospetto (con il complottismo diffuso), l’inimicizia (con la divisione in nazionalismi sempre più gelosi) e l’odio (con le guerre ormai quasi mondiali contro le quali continuamente ci mette in guardia papa Francesco), qui ci viene ricordato invece che la «paternità di Dio» ci rende tutti fratelli: l’amicizia e la familiarità diventano la struttura della vita, «indipendentemente dalla differenza di lingue, culture, razze, nazioni, popoli e tribù. A prescindere dalla diversità delle classi sociali, a prescindere dalle differenze: ricchi – poveri; a prescindere dalla diversità di regimi, sistemi sociali, economici, politici: un solo Padre, la famiglia umana».

E così, ancora, mentre la nostra società vive sempre di più di fantasie, di menzogne e di «fatti alternativi» che negano anche le verità più evidenti, ci viene ricordato che «l’uomo è simile a Dio in quanto ha un istinto per la verità» e che proprio questo istinto è così connaturato nell’uomo da diventare «una delle prove più chiare della spiritualità dell’uomo, della sua peculiare trascendenza nel mondo delle cose». Quanto disattese sono queste parole in chi si atteggia oggi a paladino della libertà e della giustizia mentre riduce l’uomo agli aspetti più miseri dell’immanenza: una forza che può sempre essere spazzata via, una potenza che si costruisce sulla sopraffazione, un’apparenza che è solo trionfo della volgarità.

Verità e trascendenza sono sempre stati i fondamenti più indiscutibili dell’unicità dell’essere umano e della sua signoria sul mondo delle cose, ma nel mondo della menzogna e del materialismo eretti a regola persino nelle relazioni internazionali, anche essi hanno bisogno di essere custoditi e «coltivati» con una cura particolare; non a caso, un altro dei temi centrali di Karol Wojtyła (poi costantemente ripreso durante tutto il suo pontificato) fu proprio quello della cultura, tema che oggi diventa ancor più importante e nasce «da questa tendenza verso la verità, dalla fame di verità», dipende dal riconoscimento della verità e ha il suo scopo più autentico esattamente nella riscoperta della verità e della ragione come caratteri definitori e ineliminabili dell’umano: «Tutte le opere e le creazioni dell’uomo, cristallizzate in civiltà e culture, costituiscono solo un mondo di mezzi che l’uomo utilizza per perseguire il proprio fine.

L’uomo non vive per la tecnologia, la civiltà e nemmeno per la cultura, ma vive per mezzo di esse, mantenendo costantemente la propria finalità. Questa finalità è strettamente connessa alla verità – perché l’uomo è un essere razionale – e al bene che è l’oggetto proprio del libero arbitrio».

Così, se la cultura è ciò che rende «umano l’uomo» essa va portata a tutti non come un fine a sé stante, ma esattamente nella misura in cui contribuisce alla realizzazione di questo compito fondamentale: «Quando si dà la vita fisica, biologica, è importante ricordare che un essere umano non è solo corpo, ma anche anima; non è solo materia, che è soggetta alla caducità e alla distruzione, ma anche uno spirito immortale. Ecco perché la genitorialità umana, la paternità umana, la maternità umana, non possono riguardare solo il corpo. Devono riguardare anche l’anima».

Proprietà che restaura la signoria dell’uomo e il suo significato, la cultura, come ogni altro pregio dell’uomo, non può però diventare un’occasione di vanto e superbia (tentazioni a loro volta così evidenti nella società contemporanea), perché «la virtù, anche quella eroica, deve essere sempre plasmata in un’atmosfera di ragionevole senso di debolezza» e, fuori da ogni moralismo o presunzione, porta all’umanità non qualcosa che è creato dall’umanità stessa, ma che l’uomo riceve e poi ha il compito di portare a tutti gli uomini perché «la vita cristiana è per sua natura apostolica; (…) tutti i cristiani in vari modi devono portare il mondo a Cristo».

Il dovere della testimonianza si presenta così come un’attitudine del tutto naturale e rivela, in una dimensione di servizio, un altro dei motivi della grandezza dell’uomo per come la concepiva Karol Wojtyła: Cristo è il redentore dell’uomo, senza di Lui l’uomo stesso sparirebbe ma questo, lungi dal confinarci in una posizione di pura passività, ci rilancia a un’attività inimmaginabile: «Ognuno di noi non deve solo beneficiare, ma anche completare l’opera di redenzione in corso che si sta ancora estendendo nella Chiesa».

E ancora una volta, proprio mentre enuncia uno dei motivi della grandezza dell’uomo, il futuro Giovanni Paolo II non ne nasconde il limite e il peccato, e nello stesso tempo ci ricorda che in Cristo ogni limite viene superato e diventa addirittura occasione di crescita: «Il bene può nascere solo da un altro bene. Ebbene, la misericordia di Dio è proprio il Bene che fa nascere il bene al posto del male. La misericordia non accetta il peccato e non lo guarda neanche, ma aiuta solo ed esclusivamente nella conversione dal peccato – in varie situazioni, a volte davvero definitive e decisive e in vari modi. La misericordia di Dio va di pari passo con la giustizia».

Per un mondo che non riesce più neppure a immaginare che queste due parole possano esse accostate, le pagine che abbiamo appena ripercorso ci lanciano invece la sfida di una misericordia che, proprio in quanto tale, apre la strada alla vera giustizia, che non nasconde il peccato, ma ci spinge innanzitutto a far «nascere il bene al posto del male», per un mondo nel quale, come diceva una poesia di Ol’ga Sedakova «alla peste, alla fame, al terremoto, al fuoco, / All’incursione dei nemici, all’ira che su noi si abbatte», la giustizia misericordiosa di Dio risponderà con «una felicità incredibile».

(foto d’apertura: fermo immagine da Vimeo)

Adriano Dell’Asta

Già docente di lingua e letteratura russa presso l’Università Cattolica. Accademico della Classe di Slavistica della Biblioteca Ambrosiana, è vicepresidente della Fondazione Russia Cristiana.

LEGGI TUTTI GLI ARTICOLI