- HOME /

- ARTICOLI /

- 2025 /

- Percorsi della memoria /

- Abbracciare il mondo in una cella

10 Ottobre 2025

Abbracciare il mondo in una cella

Quarant’anni fa nel lager n. 36 di Perm’ moriva Vasil’ Stus, dissidente sovietico sconosciuto ai più, ma oggi considerato da illustri slavisti «il più grande poeta ucraino della seconda metà del Novecento» (Alessandro Achilli), e «uno dei grandi poeti europei della seconda metà del XX secolo» (George Nivat).

Stus nasce il 6 gennaio 1938, in pieno Terrore staliniano, nella regione di Vinnica (Ucraina centrale) in una famiglia contadina. Nel ‘39 i genitori sono costretti a migrare verso Est, a Stalino, oggi Doneck, per sfuggire alla collettivizzazione forzata. Come moltissimi connazionali, cercano di mimetizzarsi tra le fila della forza lavoro richiesta nelle regioni minerarie e industriali della repubblica per salvarsi la vita. I figli potranno raggiungerli solo un anno dopo.

Vasil’ è bravo a scuola, l’insegnamento è in russo ma impara dalla madre la lingua e i canti popolari ucraini. Anche questo, forse, contribuisce a educare in lui il gusto e l’acuta sensibilità per le parole, i suoni e la musicalità del linguaggio, già presenti in lui come dono di natura.

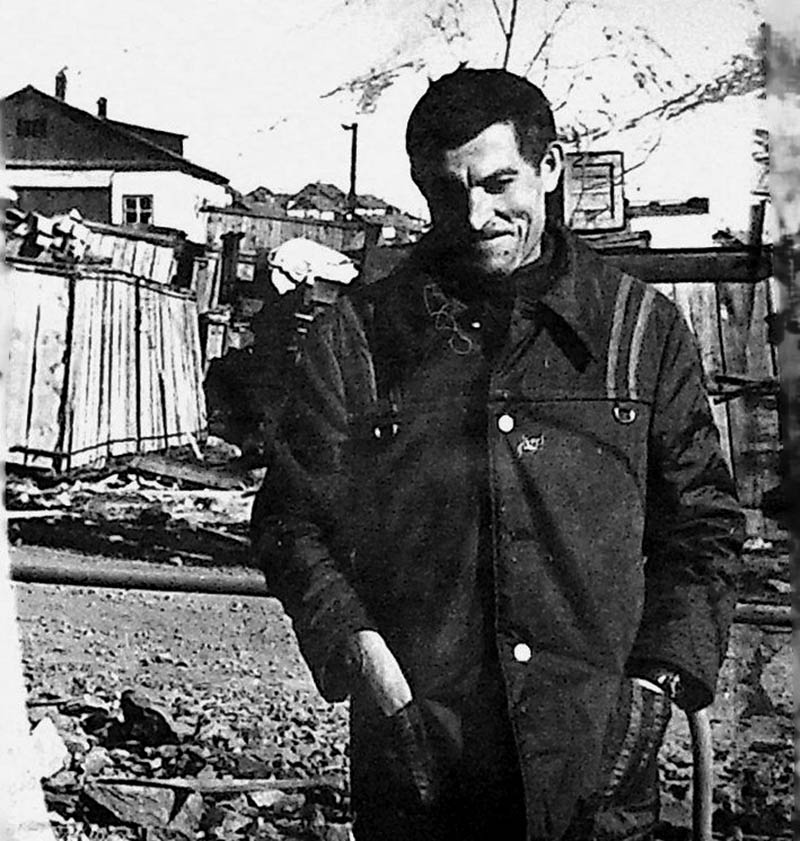

V. Stus negli anni ’50. (stus.center)

Il futuro poeta viene ammesso all’istituto pedagogico di Stalino, dove studia lettere e storia ed entra nell’associazione letteraria L’orizzonte, in cui stringe amicizia con altri studenti, alcuni dei quali diventeranno scrittori. Per breve tempo insegna lingua ucraina. Nel 1961, dopo due anni di servizio militare, Stus pubblica i suoi primi versi sulla rivista «Ucraina letteraria», si appassiona alla lettura di Rilke e Goethe e diventa capo redattore del giornale «Donbass Sovietico». Nel 1963 viene ammesso al dottorato in letteratura all’università Ševčenko di Kyiv.

Nel 1965 sposa Valja, dalla quale un anno dopo avrà un figlio, Dmytro.

Gli arresti e la creatività

Quella che sembra la vita di un giovane modello, perfettamente integrato nel sistema nonostante le origini «sospette», in realtà è già solcata da domande profonde soprattutto sulla libertà di espressione, negata in URSS, domande che condivide con i suoi amici letterati.

Il 4 settembre 1965, al cinema Ucraina di Kyiv viene proiettato il film di Paradžanov Le ombre degli avi dimenticati, un’opera lontana dal realismo socialista e dal collettivismo ancora imposti dall’alto, che dà voce al dramma individuale di una giovane coppia divisa in terra ma unita in cielo per l’eternità.

Ben presto la pellicola verrà ritirata dalle sale e il regista arrestato. Ma l’occasione di quell’inatteso spiraglio di libertà viene colta al volo da Stus e dai suoi amici per protestare contro l’arresto di numerosi intellettuali ucraini. Affidandosi all’improvvisazione, interrompono la serata chiedendo a coloro che vogliono protestare contro gli arresti di alzarsi in piedi. A farlo saranno in pochi. Stus pagherà con l’espulsione dall’Accademia delle Scienze, perderà il lavoro e sarà convocato e interrogato più volte dalla polizia.

Ormai era chiaro, secondo Georges Nivat, che il giovane studioso «avrebbe potuto rinunciare a una carriera accademica che sarebbe stata certamente brillante, ma contraria al suo carattere e al suo destino». Si guadagnerà il pane facendo l’operaio, il pompiere e il fuochista, e continuerà a scrivere.

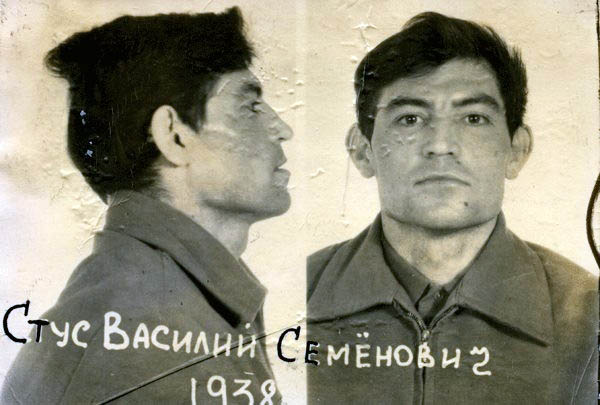

Di questo periodo sono le sue prime raccolte Alberi d’inverno e L’allegro cimitero. La prima, rifiutata in patria dalla censura, appare in piccola tiratura in Belgio nel 1970, ma pubblicare un manoscritto nel tamizdat è propaganda antisovietica, e il 12 gennaio 1972 Stus viene arrestato. Rimane per quasi un anno in attesa di giudizio nel carcere del KGB di Kyiv. Poi la condanna a 5 anni di lavori forzati nel lager n. 36 di Perm’ più 3 di confino nella regione di Magadan nell’Estremo Oriente russo, lungo il fiume Kolyma, terra di lager e deportazioni nota per la natura aspra e il clima ostile.

In prigione, scrive di getto una serie di poemi pubblicati in seguito nella raccolta Il tempo della creazione/Dichtenszeit, che richiamano Dalla mia vita. Poesia e verità, l’autobiografia di Goethe, uno dei poeti che ispirerà maggiormente l’opera di Stus. Gli altri due saranno Rilke e Pasternak, del quale predilige Mia sorella la vita. Anche la Conversazione su Dante di Mandel’štam e le opere di molti altri autori, sia antichi che contemporanei, entrano a far parte del suo universo poetico.

«In cella, guardando il cielo dalla grata della finestra», il poeta prende coscienza di essere «alla pari di questi tre giganti, un eguale, un pari ucraino della poesia tedesca e russa», afferma Nivat. Neppure in lager e al confino Stus smette di comporre. Esito della sua instancabile attività sono la raccolta Palinsesti, la sua opera principale, e numerose traduzioni di poesia, soprattutto dal tedesco. «L’argomento principale delle lettere di Stus alla famiglia in quegli anni è non a caso la poesia di Rilke e la complessa traduzione dell’opera rilkiana», scrive Achilli.

Scontata la pena nell’agosto del 1979, Stus torna a Kyiv e trova lavoro come operaio in una fonderia, ma il 14 maggio 1980 segue un nuovo arresto per la sua collaborazione al Gruppo Helsinki ucraino, creato nel 1976 da alcuni dissidenti per monitorare il rispetto dei diritti umani in base agli omonimi accordi. Questa volta viene condannato a 10 anni di lavori forzati da scontare, di nuovo, nel lager n. 36 di Perm’. Qui continuerà a comporre nuovi versi, alcuni a memoria, altri inseriti nelle lettere alla moglie. Nivat sostiene che, quando a Stus viene proibito di inserire i suoi versi nelle lettere a Valja, intraprende uno sciopero della fame «a tempo indeterminato». Morirà il 5 settembre 1985 in cella di isolamento, in circostanze mai chiarite.

Foto segnaletica, 1972. (stus.center)

Maturità poetica

Nivat, nel suo saggio La poetique de Vasyl Stus, pubblicato su «RUS. Revista de literatura e cultura russa»1, afferma che Stus è «al tempo stesso poeta e antropologo dell’uomo solo nel tumulto del campo. Il carattere impersonale del suo lirismo, chiave di volta della sua poetica, è fondato su una base di culture» molto ampia. Da qui il titolo al plurale della sua raccolta Palinsesti. Il palinsesto è una pergamena che nel medioevo veniva riutilizzata più volte, essendo un materiale molto costoso. «La pergamena su cui scrive Stus è la cultura europea, sia essa tedesca, russa, italiana, antica o ucraina. Perché, senza darlo a vedere ma con una coscienza acuta della portata della sua impresa, dal fondo della galera siberiana il poeta eleva la lingua e la poesia ucraina al rango delle grandi culture e lingue dell’Europa».

Rispetto ad altri celebri scrittori sovietici del dissenso che hanno messo a tema la vita dei campi, Stus ha una particolarità che lo distingue: «Fa entrare il paesaggio della Kolyma nella poesia europea».

L’immagine da lui usata delle sfingi poste a guardia di questo inferno di ghiaccio, unisce «questo mondo abbacinante e mortifero alle più antiche mitologie dell’oltretomba». In un breve poema dedicato alla primavera in questa terra desolata, si parla di un rivolo d’acqua che sembra scaturire dallo scioglimento del ghiaccio. Tuttavia, scrive il poeta, «No, qui niente mai si disgela. // Il gelo di Kolyma taglia e colpisce. // Domani il rivolo si cicatrizzerà, // E la tua anima resterà paralizzata». In questi versi Nivat rintraccia un’altra delle frequentazioni letterarie di Stus, l’Inferno di Dante, conosciuto dal poeta probabilmente attraverso la traduzione russa di Michail Lozinskij ripubblicata a Mosca nel 1966. Nel canto XXXII, immobilizzati nei ghiacci del Cocito, i dannati battono i denti «in nota di cicogna» e le lacrime che cercano un varco, subito si gelano nei loro occhi, rinserrandoli.

Paradossalmente Stus raggiunge la sua maturità poetica proprio in questo luogo di abbandono e di solitudine. Secondo Nivat, «l’inaudita ostinazione di Stus nel rifiutare il minimo compromesso con il potere lo isola totalmente dal suo popolo e soprattutto dall’intelligencija ucraina a cui avrebbe potuto aggregarsi. Perché in fondo l’Ucraina era sopravvissuta persino all’Holodomor dei terribili anni 1931-33», e quindi la vita doveva pur andare avanti, magari a prezzo di qualche compromesso. Ma quello di Stus è un destino unico, e lui è il primo a riconoscerlo. Nivat cita uno scritto del figlio Dmytro, oggi studioso dell’opera del padre e direttore del Museo nazionale Taras Ševčenko di Kyiv: «Ricordo che nell’autunno 1979 molti suoi amici erano venuti a trovarlo per dissuaderlo dall’idea “provocatoria” di dirigere il Gruppo Helsinki: “Vasil’, capisci che questo significa un arresto inevitabile? Tu sei poeta, devi lavorare, non stare in prigione. Tu sei un genio”».

Secondo Nivat, Vasil’ ne era cosciente e ne soffriva, ma considerava il suo dono di poeta come «un obbligo morale inscindibilmente legato alla sofferenza e alla morte». E d’altra parte, secondo lo slavista francese, a Stus stava stretta la cultura ucraina nella sua accezione folkloristica, l’unica accettata nell’impero sovietico, con le sue saporite specialità gastronomiche, i colori vivaci, la comicità e «i racconti ucraini di Gogol’ (scritti in russo)». Nivat sostiene che, dopo l’arresto, l’Ucraina lo dimentica, continua a vivere senza preoccuparsi del suo sacrificio, e lui allora si affeziona paradossalmente al luogo del suo supplizio.

La lingua e la cultura ucraina diventano così per Stus un trampolino di lancio verso orizzonti più ampi: la letteratura europea, quella mondiale

(Achilli ricorda l’interesse del poeta persino per la cultura giapponese, Nivat per i Veda), l’Eterno. Deve perdere la sua patria provvisoria, la vita e la famiglia, che ama appassionatamente, per ritrovarle moltiplicate all’infinito.

Nel 1977. (stus.center)

Sete di compimento

Questa lotta di un uomo povero e solo contro un potere enorme che preme non solo sui corpi ma soprattutto sulle anime, non è dettata dall’ansia di autodistruzione o dal desiderio di dissolversi, ma da una sete estrema di compimento, come persona e come artista. Un compimento che è conscio di non darsi da sé ma che gli è dato come chiamata irresistibile e come grazia, a cui non può sottrarsi.

In questo senso sono significativi i suoi versi tratti da Il tempo della creazione/Dichtenszeit, tradotti da Alessandro Achilli nel suo saggio La finestra nell’opera poetica di Vasil’ Stus:

«Una stella a me è brillata alla mattina,

dentro la finestra. E la grazia

sull’anima in pace si è posata

così chiara, che nella beatitudine ho compreso:

quella stella è solo scheggia di dolore,

di eternità, come di fuoco penetrata.

Quella stella ti annuncia la tua strada,

della croce e del destino – come la madre eterna,

innalzata al cielo (…)».

E in un’altra lirica, sempre della stessa raccolta:

«Che beatitudine – abbandonare con gioia

me stesso, come la nave abbandona la riva.

Non lamentarti, non rimpiangere, povero mio:

ti è sempre più vicino il cielo azzurro.

(…) Nella finestra notturna bruciano pleiadi

di nevi e grida, sorrisi e lastre di ghiaccio,

che, grazie a Dio, si vedono in lontananza.

Beata morte! È presto ancora! Non chiamare!

E si allunga la tua alta fossa, e carezza l’anima purissima».

Secondo Achilli, in queste liriche il soggetto che «accoglie la grazia» si abbandona, allarga i propri confini, esce da sé per ritrovarsi, e così si avvicina al cielo, si pone in armonia con la «realtà superiore, annullando misticamente le barriere fra il proprio corpo e la sfera divina».

Da un remoto lager degli Urali, Stus abbraccia il mondo, è aperto a tutto, comprese la lingua e la cultura russa usate dal regime come strumento di dominio e di omologazione. Stus, estraneo a ogni chiusura nazionalistica, le vaglia attentamente e fa tesoro delle loro espressioni più autentiche e universali. Conosce a fondo Aleksandr Blok, Achilli nel suo saggio ricorda che nel 1978 Stus legge avidamente il carteggio tra Rilke, Pasternak e Cvetaeva in una pubblicazione parziale apparsa in URSS: «Marina Cvetaeva fu uno dei poeti che interessò e influenzò maggiormente Stus, come confermano anche diversi brani della sua corrispondenza con i familiari. Stus affermò ad esempio di poter “sottoscrivere ogni parola” del saggio cvetaeviano L’arte alla luce della coscienza».

Achilli afferma che per molto tempo gli estimatori di Stus si sono concentrati sulla sua attività di dissidente, e questo ha ostacolato lo studio delle sue opere dal punto di vista letterario. Ma, conclude lo slavista, in lui la vocazione di poeta e quella di dissidente sono inseparabili, l’una non esiste senza l’altra.

La sua statura letteraria e umana non è comunque mai frutto di improvvisazione, ma di un costante lavoro di ascesi e autodisciplina. Per Marija Klassen, archivista di Memorial, che ha studiato la corrispondenza dal carcere del poeta con Christa Bremer, di Amnesty International, «Stus era un dissidente assolutamente atipico. Di fatto era un poeta di grande talento, un poeta filosofico. In lui non vi era nulla di politico, del tipo “abbattiamo il regime”. Io direi che in qualsiasi ambiente culturale o popolo, esiste almeno una persona che va al di là di ogni limite, una persona straordinaria, che entra nella storia con tutta la sua biografia, tutta la sua creatività e tutto quanto ha vissuto».

Secondo l’archivista, la vera tragedia di Stus non furono gli arresti ma la confisca da parte del KGB dei suoi molti quaderni, riempiti in carcere a Kyiv e poi a Mosca, pieni di traduzioni e di commenti a Rilke, di annotazioni e riflessioni. Questi quaderni non sono stati mai più ritrovati, nemmeno dopo il crollo dell’URSS, quando sono stati aperti gli archivi del KGB.

Ciò che nelle poesie di Stus risulta più ermetico, si apre alla comprensione del lettore nella sua corrispondenza e nelle sue annotazioni personali, da cui Caterina Dell’Asta, nel suo articolo Una vita donata. Ricordando Vasil’ Stus («La Nuova Europa» 5/2015, pp. 89-92), cita alcuni brani significativi. Stus si è sempre proclamato innocente dall’accusa di propaganda antisovietica:

«Ho lottato per la democratizzazione, e lo hanno interpretato come un tentativo di calunniare il potere sovietico; l’amore per il mio popolo, la preoccupazione per la situazione di crisi della cultura ucraina li hanno qualificati come nazionalismo; il mio rifiuto dello stalinismo, della politica di Berija e tutti i fenomeni correlati lo hanno definito una sporca diffamazione».

È chiaro che a lui non interessava lavorare «contro» ma «per» qualcuno. Ecco una delle sue motivazioni per aderire al Gruppo Helsinki e per ciò stesso autocondannarsi: «La cosa più importante nella vita è fare del bene, purificare l’anima dalla contaminazione del profano e dal “naturale” sentimento di odio». L’impegno politico e sociale non era nelle sue corde, «ma che fare se intorno a te picchiano la gente onesta…». A Sacharov, dopo essere stato incriminato, scriverà:

«Sono pronto a tutto, perché questa è una scelta loro, non mia; come diceva Gesù Cristo: passi da me questo calice ma sia fatta la tua volontà».

Premio di questa vita accolta dalle mani di un altro con tutto il suo dolore e la sua intensità, è una lucida e realistica autocoscienza: «Il mio destino è stato in qualche modo eccezionale. Non per pudore, ma per desiderio di essere preciso, noterò che il mio destino è stato migliore di me. Io ho solo cercato di esserne all’altezza».

(Foto d’apertura: Perm’-36, G. Praschl, wikipedia)

Delfina Boero

È ricercatrice presso la Fondazione Russia Cristiana. Fra i suoi interessi, la storia e la cultura della Repubblica Democratica Tedesca, la vita religiosa e culturale in URSS, nella Federazione Russa e nelle ex Repubbliche sovietiche.

LEGGI TUTTI GLI ARTICOLI