- HOME /

- ARTICOLI /

- 2025 /

- Editoriale /

- Abbiamo ragione di sperare

5 Settembre 2025

Abbiamo ragione di sperare

Il processo totalitario minacciosamente si espande a macchia d’olio. George Orwell ne aveva colto l’inizio un secolo fa, ed oggi è sotto i nostri occhi. Un processo che ci sovrasta ma che ciascuno di noi può fermare perché la verità, nonostante tutto, c’è.

Siamo nel 1936: all’alba della guerra civile spagnola che lo avrebbe visto combattere nelle fila di una formazione dell’estrema sinistra antifranchista; di fronte alla sempre più imponente diffusione del fascismo, Orwell scrive: «Il fascismo è ormai un movimento internazionale, la qualcosa significa che non soltanto le nazioni fasciste possono allearsi a scopo di rapina ma che tendono, sia pure brancolando, sia pure ancora semi-inconsciamente, verso un sistema mondiale. Ché alla visione dello Stato totalitario si sta sostituendo la visione del mondo totalitario».

Passiamo al 1940: qualche mese dopo la firma del trattato Molotov-Ribbentrop, che intendeva dividere l’Europa in due parti, l’una sotto la sfera di influenza sovietica e l’altra sotto quella nazista, Orwell osserva ancora: «I due regimi, nati da due estremi diametralmente opposti, convergono rapidamente verso un identico sistema – una forma di collettivismo oligarchico»; collettivismo oligarchico è un’espressione strana con la quale Orwell cerca di dare l’idea di una cosa nuova, che egli tenta appunto di cogliere nella sua novità; intuisce infatti che è «qualcosa che non si è ma sentito» prima perché non si limita a quello che facevano «quei tipi di una volta che mettevano in croce gli avversari o li decapitavano e così via, tanto per il gusto di farlo», ma cerca un potere molto più diffuso e inattaccabile, perché fondato sulla pretesa di dare una pace apparentemente definitiva agli uomini, altrimenti incapaci di uscire dall’infinito succedersi delle loro inutili guerre.

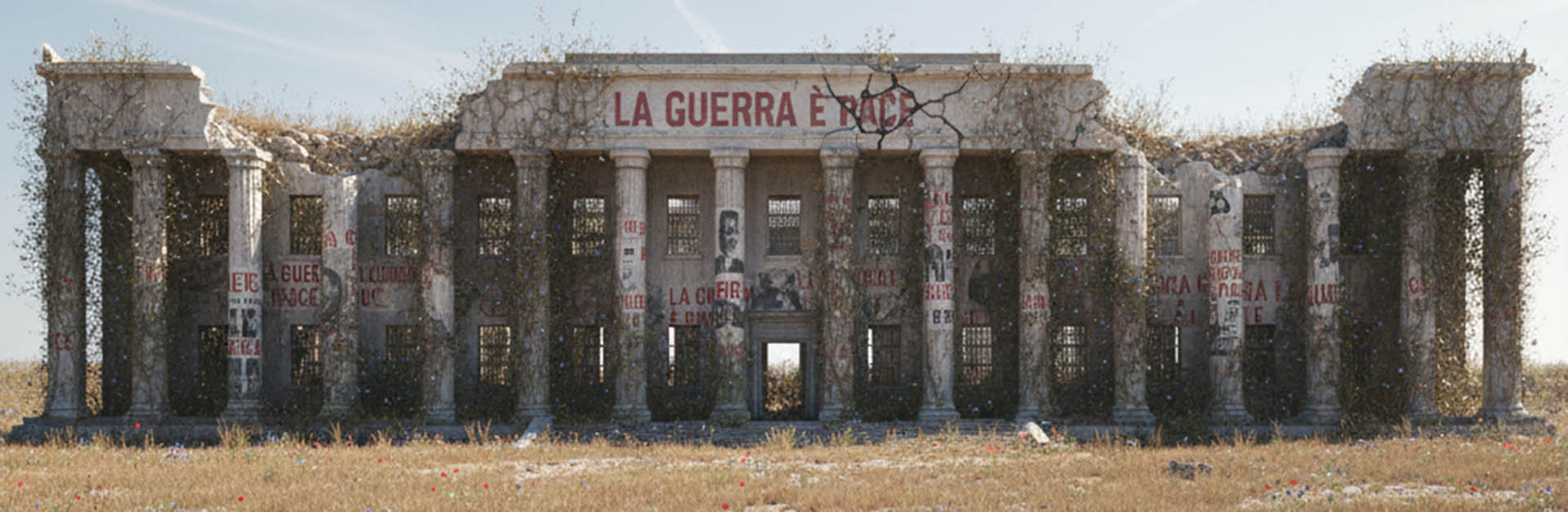

E così arriviamo al 1943-1944: con la conferenza di Teheran, Churchill, Roosevelt e Stalin si sono spartiti il mondo nella convinzione di aver raggiunto una pace finale; Orwell comincia invece a tracciare le prime linee del suo futuro 1984, dove viene descritto un mondo nel quale ormai «la guerra è pace», secondo uno dei tre slogan incisi sulla facciata del Ministero della Verità che guida il nuovo sistema creato dal Grande Fratello. Anche in questo caso, ovviamente, si tratta di una «pace» che «non si è mai sentita» prima perché, oltre a non essere affatto pacifica (le tre potenze totalitarie che si sono spartite il mondo sono perennemente in guerra tra di loro), la situazione in cui vivono gli uomini è pagata con la fine di qualsiasi pensiero libero; nel mondo del Grande Fratello, infatti, non c’è più spazio per un pensiero che sia affascinato più dalla verità autentica che non da una tranquillità fittizia che in realtà annulla la dignità della persona e la possibilità di qualsiasi valore degli altri e, oltre tutto, toglie senso a qualsiasi libera ricerca della realtà e della verità stessa: non è un caso, infatti, che gli altri due slogan che definiscono il nuovo mondo siano «la libertà è schiavitù» e «l’ignoranza è forza».

Era però la fantasia di un romanziere, che allora non si sarebbe realizzata, e che invece rischia di realizzarsi oggi con i nuovi totalitarismi che alle vecchie ideologie sostituiscono il potere fondato sulla forza militare o economica o quello che deriva dall’imposizione dei «fatti alternativi», coi quali si cerca di instaurare nuove schiavitù e di annullare la ricchezza della diversità.

E tuttavia abbiamo ragione di sperare che non ci riusciranno neppure questa volta perché, per quanto l’umano si sia indebolito, non fanno il conto con quello che ci è stato richiamato nel recente Meeting di Rimini da una bellissima mostra su Vasilij Grossman, nella quale si ricorda che la verità esiste e non può essere negata da nessuna sua contraffazione o da nessun potere:

«La verità è una. Una sola, non due. Vivere senza verità, o con qualche sua briciola, qualche suo frammento, con una verità tosata o potata è difficile. Perché un pezzo di verità non è più verità. E in quella notte splendida e silenziosa si meritavano di averla tutta nel cuore, la verità, tutta quanta».

E proprio grazie a questa verità unica, da questa verità unica, nasce non la negazione della diversità o della libertà degli altri, ma esattamente il contrario, la caratteristica principale dell’essere, la sua irriducibile molteplicità e diversità, quella che sempre Grossman descrive in una pagina famosa all’inizio del suo Vita e destino: «Le izbe russe sono milioni, ma non possono essercene – e non ce ne sono – due perfettamente identiche. Ciò che è vivo non ha copie. Due persone, due arbusti di rosa canina, non possono essere uguali, è impensabile. (…) E dove la violenza cerca di cancellare varietà e differenze, la vita si spegne», si espande un deserto dove dimorare sembra impossibile e la vita scompare.

La realtà storica descritta da Grossman mostra dunque come l’esito profetizzato da Orwell sia già stato arrestato una volta e come sia già stato possibile abitare luoghi deserti e renderli dimore vivibili «con mattoni nuovi», come recitava il titolo del Meeting di quest’anno («Nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi»): nuove città e una nuova società il cui cuore è la libertà di aderire a una verità che libera da ogni schiavitù e offre a tutti una dignità insopprimibile, a prescindere da forza, appartenenza nazionale o prestigi incantatori.

(Gemini)

Il mondo nuovo non è un sogno

Un nuovo sogno letterario, questa volta ottimista? Una fantasia spiritual-religiosa con la quale agghindare una profezia per la pace che in questi giorni sembra sempre più un’illusione buonista con la quale addolcire la sconfitta della verità, della libertà, della giustizia e della solidarietà con gli oppressi?

No, è la storia di un dopoguerra del quale dobbiamo tornare a conoscere e capire l’eredità:

l’eredità di popoli che trovavano una solidarietà dove tutto sembrava dividere, l’eredità di pochi che trovavano una responsabilità che li portava a gesti eroici, l’eredità di singoli che si sono sacrificati ammonendoci a non cedere all’odio, e mostrandoci che è possibile uscire dalla sua spirale.

È l’eredità della cosiddetta «catena baltica», quando, il 23 agosto 1989 (in occasione del 50° anniversario del trattato Molotov-Ribbentrop) circa due milioni di persone – senza collegamenti internet e superando i controlli dell’onnipresente KGB – riuscirono a formare una catena umana che, passando attraverso le capitali di Estonia, Lettonia e Lituania, denunciava e contestava gli esiti del trattato che le aveva consegnate all’Unione Sovietica, ponendo invece le basi per una futura Europa libera e unita, nel rispetto della volontà dei popoli.

È l’eredità degli otto dissidenti che il 25 agosto 1968 andarono sulla piazza Rossa per protestare contro l’invasione della Cecoslovacchia, consumata qualche giorno prima, e che, con quel gesto, come disse poi un dissidente polacco, invece di finire come degli idealisti sconfitti presto dimenticati, «riscattarono l’onore e la dignità di un popolo di duecento milioni di persone».

È l’eredità di Naval’nyj, che lottava invitando a non odiare per evitare di diventare come coloro contro i quali lottava.

Non siamo andati troppo indietro nel tempo, anzi, con Naval’nyj siamo arrivati ai giorni nostri e l’invito a non odiare i propri persecutori, l’invito lanciato da una prigione per costruire un mondo dove la pace sia affermata insieme alla libertà, alla verità, alla giustizia e persino alla bellezza (per costruire «la bellissima Russia del futuro», come diceva uno degli slogan di Naval’nyj), è un invito che assume un valore ben più concreto della pura reminiscenza di storie passate; ed è anche un’invocazione più impegnativa di una facile richiesta di pace e perdono, dove la pace si confonde con l’essere lasciati in pace e il perdono è sempre domandato, e soprattutto imposto, solo agli altri.

(Gemini)

Pace e perdono, reali ed effettivi, sono impegnativi e difficili, e avranno anche bisogno di libertà e di tempo, eppure sono già possibili adesso, persino in un’Ucraina nella quale, come ci ricordava un’altra stupenda mostra di questo ultimo Meeting, (quella con il titolo: «Ma sono vivo»), ciò che determina la vita non è tanto la presenza di un nazionalismo inconciliabile e capace solo di scontro e di odio reciproco, come spesso siamo indotti a credere da una propaganda falsificatrice, ma una nuova comprensione dell’appartenenza nazionale, determinata non dall’etnia ma proprio dalla scelta civile per quella libertà di cui parlava Grossman e che viene qui specificata in maniera nuova da Kateryna Zarembo, per la quale la libertà, invece di essere la possibilità di fare quello che ci risulta più facile e comodo (come normalmente si crede da noi), è «la possibilità di fare il bene» e addirittura di sviluppare questo bene in quell’altra cosa apparentemente impossibile che è il perdono: un perdono che non nasce dal calcolo del male ricevuto o del bene non riconosciuto, ma da una senso di responsabilità che unisce tutti i protagonisti, dalla russa Katerina Gordeeva, che ci ha detto di non poter mai credere di aver fatto abbastanza per riparare il male prodotto dai suoi connazionali, all’ucraino Roman Marabian che, invece di cercare motivazioni per un comprensibile rancore contro i nemici o il destino, approfondisce un senso di responsabilità che apre uno spazio inatteso per il perdono: «In guerra si muore per le ferite, ma non è che sia Dio a mandarcele, siamo noi esseri umani che ci uccidiamo a vicenda. In punto di morte, in quel momento così terribile, lo sai: anche se fossi completamente solo, Dio sarà lì. E allora potrai dire: “Signore, vengo da te, perdonami”».

Come dicono tutti questi testimoni

bisogna fare però un passo preliminare che investe anche ciascuno di noi, apparentemente osservatori neutrali: occorre partire dal proprio cuore, dal respingere la tentazione di sperare che la soluzione di tutti i mali venga da una giustizia vendicatrice, più che riparatrice.

Bisogna partire da un giudizio come quello pronunciato da padre Mykhailo Dymyd, il sacerdote greco-cattolico che ha visto il proprio figlio morire in questa guerra (e le parole che danno il titolo alla mostra sono le ultime pronunciate da suo figlio prima di morire) e, nel dolore di padre, ha trovato la forza di dire: «Io cerco di mostrare a ogni persona quanto sia buono Dio, e che in questa lotta, in mezzo a questo male, troviamo il bene. Ed è per il bene che troviamo che possiamo superare il male. È importante avere il bene nel proprio cuore, è importante pregare per il proprio nemico, non perché muoia, ma perché sia benedetto da Dio perché, se sarà benedetto da Dio avrà saggezza, amore e bontà, e sarà possibile dialogare e negoziare con lui. La sua dignità cambierà, lui si convertirà. Questo è ciò che provo ed è ciò che cerco di comunicare agli altri testimoniandolo molto semplicemente, a volte senza neanche dirlo: queste cose cerco di viverle».

(Immagine d’apertura generata con Google Gemini)

Adriano Dell’Asta

Già docente di lingua e letteratura russa presso l’Università Cattolica. Accademico della Classe di Slavistica della Biblioteca Ambrosiana, è vicepresidente della Fondazione Russia Cristiana.

LEGGI TUTTI GLI ARTICOLI