- HOME /

- ARTICOLI /

- 2025 /

- Percorsi della memoria /

- La voce solitaria di Anatolij Marčenko nell’estate che soffocò Praga

1 Novembre 2025

La voce solitaria di Anatolij Marčenko nell’estate che soffocò Praga

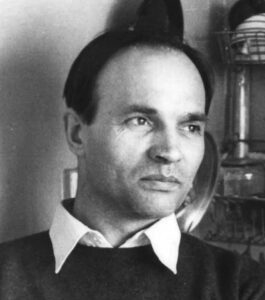

Nell’estate del 1968, mentre i carri armati sovietici si preparavano a soffocare la Primavera di Praga, l’operaio russo Anatolij Marčenko scrisse una lettera di protesta in cui affermava il ruolo della coscienza individuale contro il conformismo di regime. Un grido di verità di cui avrebbe pagato le conseguenze.

A. Marčenko nel 1974. (Memorial)

Nell’estate del 1968, mentre i carri armati sovietici si preparavano a soffocare la Primavera di Praga, da un piccolo centro della provincia russa partì una lettera destinata a non essere mai pubblicata. Il suo autore, Anatolij Marčenko, operaio e «dissidente», aveva scelto di compiere un gesto apparentemente inutile e certamente pericoloso: opporsi pubblicamente, con nome e cognome, all’aggressione – prima verbale e poi militare – della Cecoslovacchia da parte del Patto di Varsavia.

(foto d’apertura: wikipedia)

La lettura dell'articolo completo è riservata agli utenti abbonati, effettua l'accesso o abbonati per accedere a tutti i contenuti del sito.

Angelo Bonaguro

È ricercatore presso la Fondazione Russia Cristiana, dove si occupa in modo particolare della storia del dissenso dei paesi centro-europei.

LEGGI TUTTI GLI ARTICOLI