27 Aprile 2025

Un primato ecumenico in una Chiesa sinodale

Il documento «Il Vescovo di Roma», del Dicastero per la promozione dell’unità dei cristiani, rimette a tema la questione del primato osando aprirsi al confronto con tutte le Chiese cristiane. Per spronare il cammino insieme. Ricordando il beato Leonid Fëdorov, antesignano del movimento ecumenico.

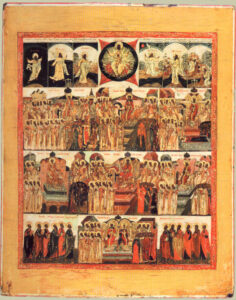

I sette concili ecumenici, con la creazione del mondo (in alto) e la sinassi dei dodici apostoli (in basso). (wikipedia)

Il Sinodo della Chiesa cattolica dal titolo Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione, missione, tenutosi nel 2021-2024, è stato l’occasione per riflettere non solo sulla sinodalità, ma anche sul primato. Volendo contribuire a questa riflessione, il Dicastero per la promozione dell’unità dei cristiani ha pubblicato il 13 giugno 2024 un importante documento intitolato Il Vescovo di Roma. Primato e sinodalità nei dialoghi ecumenici e nelle risposte all’enciclica Ut Unum Sint. Questo documento, pubblicato con l’approvazione di papa Francesco, è la prima sintesi dell’intera discussione ecumenica sul servizio del primato nella Chiesa dopo il Concilio Vaticano II.

(Foto d’apertura: Alina Cernii, pexels.com)

La lettura dell'articolo completo è riservata agli utenti abbonati, effettua l'accesso o abbonati per accedere a tutti i contenuti del sito.

Hyacinthe Destivelle

Rev.do P. Hyacinthe Destivelle, OP, officiale della Sezione orientale del Dicastero per la promozione dell’unità dei cristiani.

LEGGI TUTTI GLI ARTICOLI