9 Settembre 2025

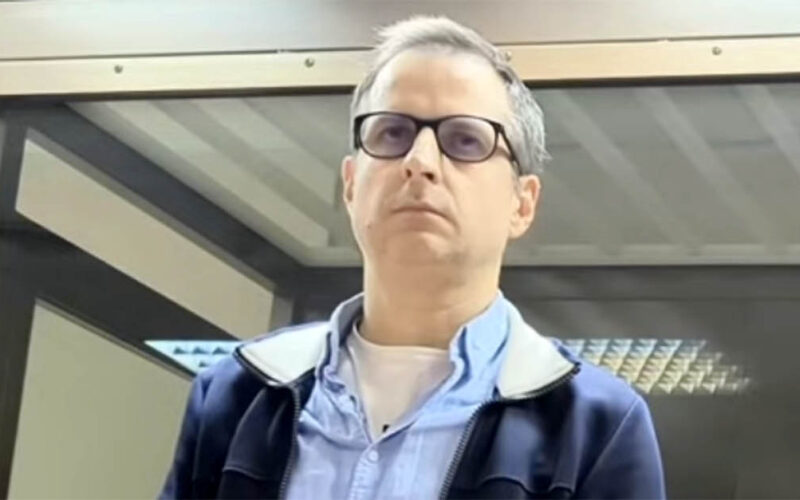

Frassati oltre la cortina: il santo che ispirò i giovani dell’Est

Pier Giorgio Frassati fu un modello spirituale per molti cristiani del blocco socialista: la sua carità «clandestina» verso i poveri rispecchiava le condizioni dei credenti sotto il regime. Così in Cecoslovacchia ispirò gruppi giovanili, e in Polonia la sua memoria si diffuse tramite la sorella Luciana e la devozione di Karol Wojtyła.

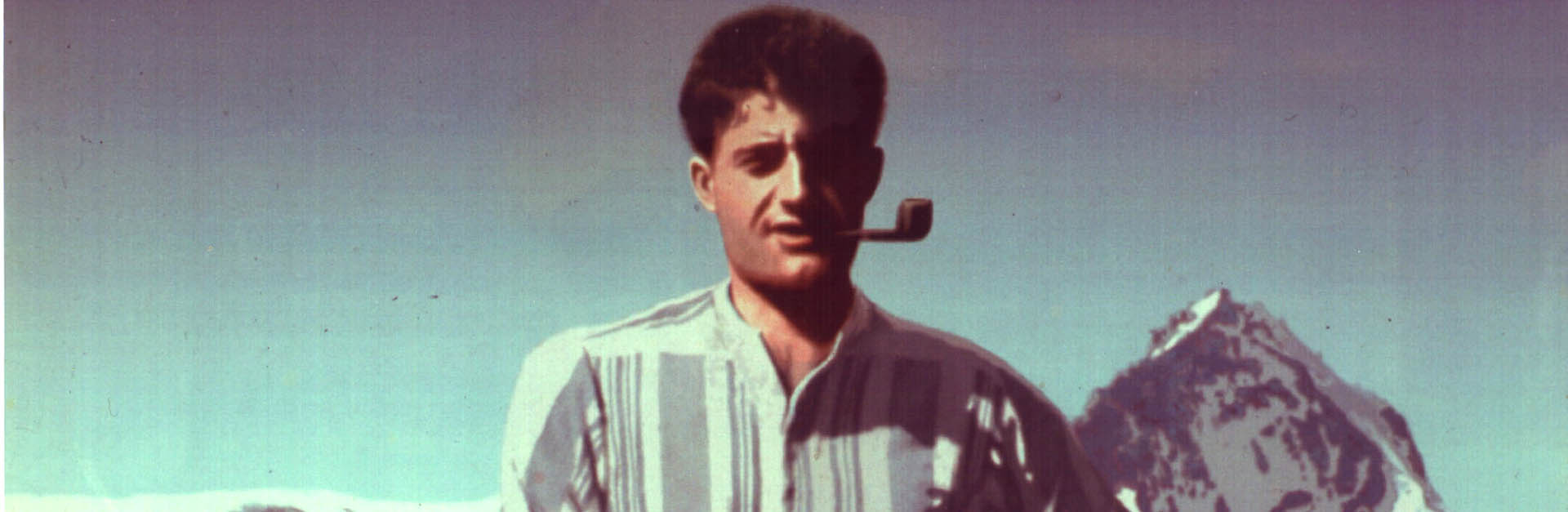

Pier Giorgio Frassati, nato a Torino il 6 aprile 1901, proveniva da una famiglia dell’alta borghesia: il padre Alfredo era un noto giornalista, fondatore e direttore del quotidiano La Stampa, oltre che senatore del Regno d’Italia; la madre, Adelaide Ametis, era un’affermata pittrice. Nonostante il contesto agiato, Pier Giorgio scelse di vivere una vita semplice e di dedicarsi interamente alla fede e al servizio del prossimo. I pilastri della sua spiritualità erano l’amore per l’Eucaristia, che riceveva quotidianamente, e la devozione alla Vergine Maria, che onorava recitando il rosario per strada o sui sentieri di montagna.

(Immagini: wikipedia)

La lettura dell'articolo completo è riservata agli utenti abbonati, effettua l'accesso o abbonati per accedere a tutti i contenuti del sito.

Angelo Bonaguro

È ricercatore presso la Fondazione Russia Cristiana, dove si occupa in modo particolare della storia del dissenso dei paesi centro-europei.

LEGGI TUTTI GLI ARTICOLI