- HOME /

- ARTICOLI /

- 2025 /

- Recensioni /

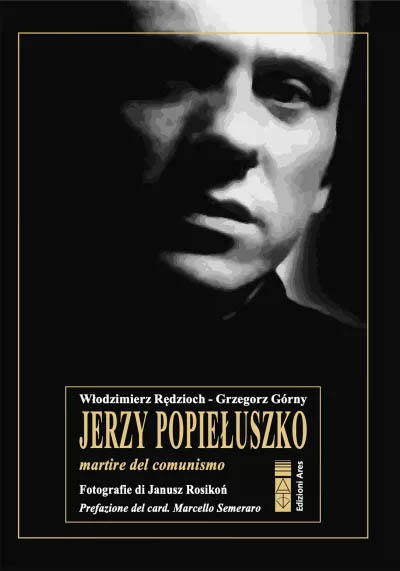

- «Jerzy Popiełuszko martire del comunismo»

11 Aprile 2025

«Jerzy Popiełuszko martire del comunismo»

Pubblicato nel 2024 dall’editrice Ares, il libro delinea la vita, il sacrificio e l’eredità del beato Jerzy Popiełuszko, sacerdote polacco assassinato nel 1984. Gli autori si propongono di andare oltre la semplice narrazione biografica, invitando il lettore a riflettere sul significato profondo della sua esistenza e del suo martirio.

«Che cosa c’è di interessante in questa storia? Quel sacerdote era un attivista politico durante il comunismo e per questo fu ucciso. Quei tempi sono passati e oggi non interessano più», al massimo può interessare come fatto di cronaca nera. È un’obiezione che ritorna nel caso di personaggi come Popiełuszko.

«Non capivo come quest’uomo piccolo, modesto, sorridente riuscisse ad attirare ogni mese decine di migliaia di persone alle Messe per la patria. Perché le troupes televisive di così tanti paesi venivano qui durante la sua vita? (…) Perché tra 450.000 e un milione di persone hanno partecipato al suo funerale? È stato il più grande funerale nella storia della Polonia, superando le dimensioni dei funerali di presidenti e primati. (…) Parliamo sempre di un prete che ha svolto il suo servizio solo per 12 anni, che non aveva la stoffa per fare carriera ecclesiastica, non aveva un dottorato in teologia pastorale e soffriva di anemia già quattro anni prima della sua drammatica morte; le sue prediche non erano accattivanti e di solito duravano non più di tre minuti».

Così ne parla Paweł Kęska (direttore del centro di documentazione sulla vita e l’opera del beato) in una delle 15 testimonianze raccolte dal vaticanista Włodzimierz Rędzioch e dal regista Grzegorz Górny. Attraverso le diverse prospettive presentate emerge il ritratto vivido di un uomo che ha saputo incarnare i valori cristiani in un periodo storico particolarmente complesso per la Polonia, negli anni ’80.

Le brevi schede di Górny e la cronologia aiutano il lettore a entrare nel contesto storico del paese socialista, così come l’intervista a Janusz Kotański (ex-attivista di Solidarność e già ambasciatore presso la Santa sede) che apre il volume: si riassumono il rapporto Stato-Chiesa, le figure del primate Wyszyński, del cardinal Wojtyła e l’opera coraggiosa delle «Oasi» di don Blachnicki, personaggi che per don Jerzy furono maestri nella fede e alle quali si ispirò per tutta la sua pastorale.

Un «ragazzo timido» «cresciuto nel terreno della Chiesa» l’ha definito nel suo contributo il cardinal Semeraro, prefetto del Dicastero delle Cause dei santi, ma che è maturato «nella virtù della fortezza cristiana sino a divenire capace dell’atto supremo». Perciò la pubblicazione di quest’opera rappresenta «un bene per tutti, perché attraverso il sacrificio dei martiri, Dio cambia i cuori degli uomini».

Lo stile pastorale di don Jerzy era caratterizzato dalla semplicità e dalla vicinanza alle persone. Visitava i parrocchiani anche al di fuori delle tradizionali occasioni pastorali, cercando di conoscere i loro problemi e offrendosi di aiutarli. Questo approccio, sebbene apprezzato da molti, suscitò anche delle resistenze da parte di chi non gradiva la «Chiesa in uscita». Lo scultore Jerzy Kalina aggiunge che «non affascinava con parole o azioni grandiose e meravigliose, ma in un mondo intriso di terribile ipocrisia comunista, ispirava una fiducia incredibile, che era qualcosa di speciale».

Voleva essere un pastore d’anime – aggiunge Górny – che attirava a Cristo la gente, ed era convinto che il modo migliore per farlo fosse dare l’esempio in prima persona, in un periodo in cui «la maggior sfida pastorale per la Chiesa polacca rimaneva l’ateismo, che poteva presentarsi sotto un duplice aspetto»: l’ateismo ideologico e quello pratico, ovvero «l’indifferenza per le cose spirituali, la vita come se Dio non ci fosse. Per questo motivo vedeva la finalità urgente dell’evangelizzazione». «La gente che veniva alla nostra chiesa – sostiene don Marcin Wójtowicz, all’epoca vicario parrocchiale a San Stanislao Kostka a Varsavia-Żoliborz, – si sentiva libera, riceveva speranza, aveva un senso di sicurezza. Jerzy l’avvicinava a Dio. (…) Molti di coloro che sono venuti da noi hanno vissuto una profonda conversione».

Anni fa anche l’arcivescovo Tokarczuk ne sintetizzò l’operato scrivendo che don Jerzy «non voleva essere un attivista politico o cercare di soddisfare le sue ambizioni. Sentiva su di sé tutto il peso della situazione e se ne sarebbe volentieri allontanato, se non fosse stato per il suo grande amore per la patria e per il popolo che serviva e che non voleva abbandonare nella sua condizione».

«Si presentò in parrocchia – ricorda don Teofil Bogucki, allora parroco di S. Stanislao Kostka, – semplice, timido, quasi timoroso. Mi chiesi che sostegno avrei potuto avere da lui. Non si affrettava a predicare, evitava di cantare».

Almeno fino a quel 31 agosto 1980, quando gli venne proposto, su richiesta di Bronisław Piasecki, cappellano del primate, di celebrare la messa per gli operai in sciopero nelle acciaierie di Varsavia: «In quello stesso momento usciva dalla sacrestia don Jerzy, che aveva appena finito il turno in confessionale. Don Bronisław gli chiese se sarebbe andato all’acciaieria per celebrare la santa messa per gli scioperanti, e lui immediatamente accettò», nonostante fosse pieno di domande e timori per quanto avrebbe incontrato, «domande ingenue» le avrebbe definite anni dopo. E inaspettatamente invece scoppiò una simpatia reciproca tra il sacerdote e le tute blu: «…Ero seduto su una sedia, con le spalle appoggiate a un mucchio di rottami di ferro, e questi uomini rudi, con le loro tute da lavoro tutte unte, si inginocchiavano sull’asfalto impregnato di grasso e ruggine», un’immagine che avrebbe fatto il giro del mondo lasciando sbigottiti gli ideologi della sinistra e rinsaldando una «solidarietà» tra Chiesa e mondo operaio del tutto inaspettata e gravida di frutti.

Proprio perché quegli operai, raccolti nel sindacato indipendente Solidarność, volevano prima di tutto «giustizia, democrazia, verità, lo Stato di diritto, la dignità umana, la libertà di coscienza», e «non solo pane, burro e salsiccia».

La missione del giovane sacerdote si diffuse dalle acciaierie agli studenti di medicina in sciopero nell’autunno dell’81, e ancora – poco prima dell’introduzione dello stato di guerra – alla scuola superiore dei vigili del fuoco. Assisteva gli studenti cercando di portare generi di prima necessità e, come ricorda uno di loro, «ascoltava le confessioni per diverse ore». Il 13 dicembre 1981, nel tentativo di schiacciare l’opposizione politica identificata in Solidarność, il governo comunista introdusse la legge marziale, che limitò drasticamente la vita quotidiana. Furono arrestate migliaia di persone, tra cui molti leader del sindacato indipendente, e furono sospese le libertà civili. La legge marziale causò anche una grave crisi economica, con un aumento della disoccupazione e dell’inflazione.

Fu in quell’anno e mezzo di legge marziale che l’imprenditore trentenne Adam Nowosad conobbe don Jerzy: «Le circostanze furono abbastanza banali. Un amico, che aveva perso il lavoro, aveva bisogno di aiuto. Mi chiese di accompagnarlo in auto alla chiesa di San Stanislao Kostka, perché là c’era un giovane prete che aiutava gente come lui, licenziata per aver svolto attività sindacale». Li accolse chiedendo loro di aiutarlo a smistare le donazioni che arrivavano in parrocchia e che venivano distribuite tra le famiglie degli operai detenuti: «Fu così che quella mia mezz’ora durò fino a fine giornata, e persino la notte seguente. E dopo anche qualche ora del giorno successivo, e delle settimane seguenti, e così per diversi mesi e così via, fino alla fine della vita di don Jerzy. (…) Il punto di svolta nella mia vita penso che fu la confessione generale, che feci davanti a quel sacerdote sei mesi prima del suo martirio. Non dimenticherò mai il momento in cui, dopo avermi dato l’assoluzione, mi strinse forte al petto e pregò a lungo».

Le chiese divennero sempre più luoghi di incontro e di preghiera per gli oppositori al regime, e soprattutto le «Messe per la patria» (ideate da don Bogucki) rappresentavano un’occasione per esprimere apertamente il patriottismo e la fede, in alternativa all’ideologia comunista.

All’inizio del 1982 il parroco affidò a don Jerzy la preparazione e la celebrazione di queste messe, ma all’inizio ebbe grandi problemi: non riusciva a preparare le omelie, per affrontarle gli occorreva uno sforzo enorme. Poi si affidò al magistero, ai suoi maestri Wyszyński e Wojtyła.

«La libertà di cui parlava – afferma Nowosad nel volume – era ovviamente quella dei figli di Dio. Non intendeva che avremmo vissuto in un paese in cui immediatamente, forse anche con la forza, sarebbe cambiato il governo, ma che dovevamo dapprima cambiare noi stessi. (…) Penso che siano stati questi appelli a infastidire di più i comunisti. Capirono che era arrivato qualcuno estremamente carismatico, che in futuro avrebbe potuto minacciare il sistema basato sulla schiavitù, sulla menzogna e sulla paura».

Partecipare a queste celebrazioni era altrettanto rischioso, e suor Krystyna Włodarska ricorda come la parrocchia e i religiosi fossero sorvegliati costantemente, e i fedeli intimiditi: «Controllavano i documenti d’identità, talvolta li sequestravano, licenziavano dal lavoro, trascinavano la gente in tribunale. Don Jerzy cercava di essere vicino a queste persone. Andava persino alle udienze dei processi, per tenere alto il morale degli imputati».

La chiesa di S. Stanislao Kostka oggi. (wikipedia)

Nelle testimonianze ritorna tre volte l’episodio della vigilia del Natale 1981, quando il coprifuoco fu sospeso e don Jerzy uscì ad offrire gli opłatki [dolci usati per scambiarsi gli auguri – ndr] e le immaginette natalizie ai soldati ai posti di blocco. «Fui molto impressionata e in un primo momento irritata – racconta Joanna Sokół, – poiché la polizia speciale, i miliziani e i militari mi suscitavano riluttanza, ancor più, ostilità. Per noi erano persone peggiori degli invasori, perché stavano con loro. Vedendomi sorpresa, disse: “Perché lei sa che sono solo ragazzi normali. Spesso neppure conoscono la città. Sono stati portati qui e hanno paura… Ma Dio è nato”».

Anche Joanna Grzybowska, all’epoca studentessa di liceo, fu «arruolata» da don Jerzy con la sua consueta schiettezza: nel luglio dell’83, al termine della legge marziale, le autorità comuniste decisero di rimuovere i crocifissi dalle scuole (non era la prima volta che succedeva, ma tra l’80 e l’81 grazie a Solidarność erano ritornati nelle aule). Vi furono scioperi e proteste da parte degli studenti, e Joanna con i suoi amici pensarono di raccogliere le croci rimosse e consegnarle alla chiesa di San Stanislao Kostka, dove furono accolti da don Jerzy, il quale successivamente chiese alla studentessa di assumersi la ricerca delle poesie che gli attori avrebbero letto durante le Messe per la patria, e poi c’era un gran bisogno di copiare e distribuire le sue omelie…

Poi pian piano il cerchio attorno al sacerdote ormai diventato scomodo si strinse. Secondo il cardinal Dziwisz, il papa seppe di don Jerzy «durante una delle conversazioni sull’argomento della situazione tesa in Polonia e dell’impegno della Chiesa in difesa dei lavoratori, che lottavano per la libertà di parola, per la verità e anche per la libertà di confessione religiosa. (…) Era chiaro che le persone scomode per il governo comunista erano sempre in pericolo, sottoposte a molestie, private del lavoro, imprigionate. Ma [in Vaticano] non ci si è accorti del fatto che don Popiełuszko fosse minacciato da un pericolo così grande. Nessuno sospettava che il regime, ordinando l’assassinio di don Jerzy, volesse commettere un crimine così orribile. (…) Il martirio l’ha unito ai grandi pastori della Chiesa universale».

Chiude il volume una breve selezione di testi da discorsi, lettere e omelie. Ci permettiamo un appunto critico: le fotografie di Janusz Rosikoń, uno dei fotografi polacchi più famosi a livello internazionale, sono sacrificate su una carta poco adatta a dar loro il giusto valore.

(foto d’apertura: wikipedia)

Angelo Bonaguro

È ricercatore presso la Fondazione Russia Cristiana, dove si occupa in modo particolare della storia del dissenso dei paesi centro-europei.

LEGGI TUTTI GLI ARTICOLI