17 Novembre 2025

Larisa Bogoraz e il prezzo della libertà

Ricordando la figura del dissidente Anatolij Marčenko, morto in prigione 40 anni fa, non si può non menzionare la forza morale di sua moglie Larisa, che affrontò la vita con una indomita coscienza della verità.

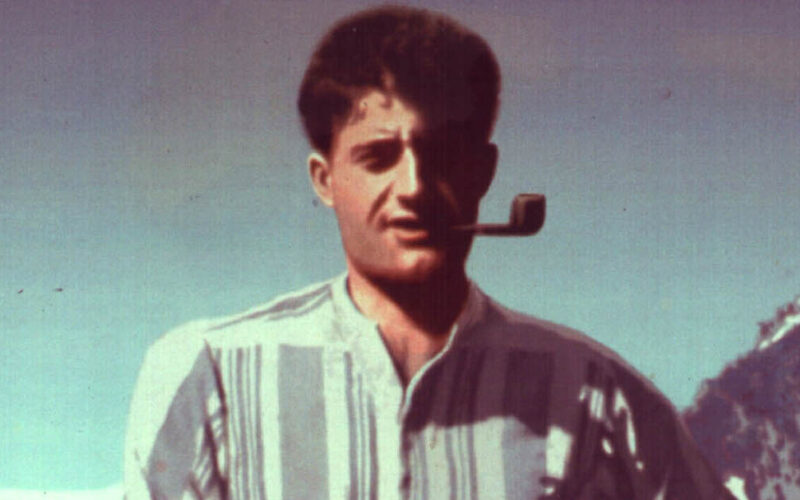

L. Bogoraz (1929-2004). (museum.khpg.org)

Il superamento della paura è un passo decisivo quando si sta di fronte a un regime dittatoriale o totalitario e si cerca di liberarsene; o almeno così parve a un intellettuale russo subito dopo l’arresto di Anatolij Marčenko nel luglio del 1968, avvenuto in seguito a un suo intervento in difesa della primavera di Praga e contro il rischio presto divenuto realtà di una sua precoce interruzione ad opera del potere sovietico: «Che cosa faranno di fronte a gente che non ha più paura?», si chiese Venjamin Kaverin (1902-1989), uno scrittore che dopo l’ennesima mazzata ricevuta con gli attacchi ždanoviani al formalismo, cominciava a superare la paura, ad «alzare la testa dal tavolo» e a «raddrizzare la schiena» e ad esempio non aveva partecipato alla campagna di attacchi contro Pasternak.

(Immagine d’apertura: Gemini)

La lettura dell'articolo completo è riservata agli utenti abbonati, effettua l'accesso o abbonati per accedere a tutti i contenuti del sito.

Adriano Dell’Asta

Già docente di lingua e letteratura russa presso l’Università Cattolica. Accademico della Classe di Slavistica della Biblioteca Ambrosiana, è vicepresidente della Fondazione Russia Cristiana.

LEGGI TUTTI GLI ARTICOLI