- HOME /

- ARTICOLI /

- 2025 /

- Percorsi della memoria /

- A 80 anni dalla vittoria, cosa si è festeggiato?

24 Maggio 2025

A 80 anni dalla vittoria, cosa si è festeggiato?

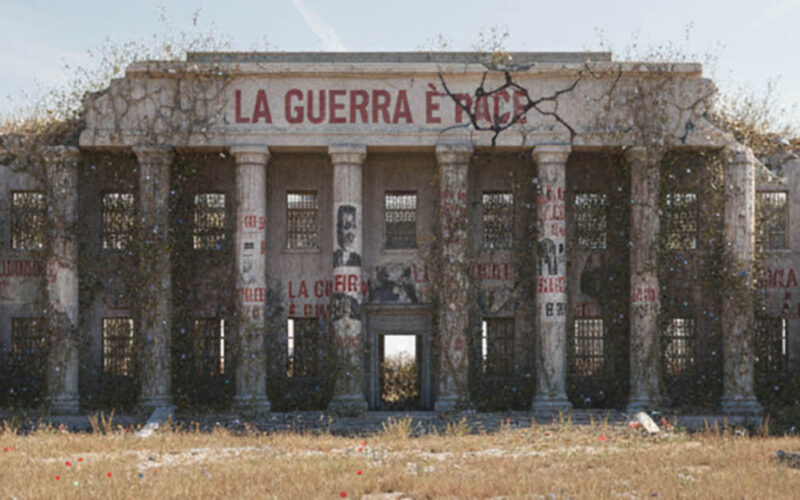

Ottant’anni fa finiva la Seconda guerra mondiale in Europa. Sei terribili anni di orrore: 60 milioni di morti, 156 milioni di mutilati. E alla fine la vittoria sul nazifascismo. Ma nella Russia di oggi si celebra un mito senza più connotati storici né autentica memoria, dove a vincere fu Stalin e non la gente coi suoi sacrifici. Eppure la speranza c’è, dicono alcune voci della società civile: consiste nella coscienza e nella sua ricerca mai conclusa della verità, perché l’umanità è viva e non le bastano le facili idealizzazioni o il risentimento né il nuovo mito di una violenza liberatrice.

Ormai da anni nella Russia putiniana, la fondata e giusta memoria della vittoria sul nazifascismo, frutto del sacrificio immane dei popoli dell’Unione Sovietica, si è trasformata nel mito della grandezza di Stalin e della rinnovata affermazione del culto della violenza e della potenza militare dello Stato. O per lo meno, così viene presentata dalla propaganda, con parate e discorsi che celebrano questa potenza e colgono nella guerra in corso contro l’Ucraina la continuazione di quella conclusasi nel 1945. Si tratta di una narrazione di cui vanno sottolineate tanto la novità quanto la discutibilità.

(Immagine d’apertura: bandiere per gli 80 anni della vittoria sul ponte Ustinskij a Mosca. Fonte: wikipedia)

La lettura dell'articolo completo è riservata agli utenti abbonati, effettua l'accesso o abbonati per accedere a tutti i contenuti del sito.

Adriano Dell’Asta

Già docente di lingua e letteratura russa presso l’Università Cattolica. Accademico della Classe di Slavistica della Biblioteca Ambrosiana, è vicepresidente della Fondazione Russia Cristiana.

LEGGI TUTTI GLI ARTICOLI