10 Novembre 2025

Un cardinale tutto d’un pezzo

Il 4 novembre è scomparso il cardinal Dominik Duka, arcivescovo emerito di Praga. Domenicano, attivo nella formazione clandestina dei chierici, era stato perseguitato dal regime comunista e aveva condiviso il carcere con gli attivisti del dissenso.

Nato il 26 aprile 1943 a Hradec Králové, era figlio di František Duka, militare di carriera arruolatosi nell’esercito cecoslovacco in esilio ma che, rientrato in patria dopo la guerra, fu arrestato dal regime, una sorte comune a molti ufficiali che avevano contribuito a liberare la Cecoslovacchia combattendo con gli Alleati. La moglie, Anežka, si ritrovò così sola con i due figli, il maggiore Jaroslav e la piccola Eva.

Jaroslav studiò al liceo di Hradec negli anni in cui il regime stringeva la morsa anche sull’educazione dei giovani, fagocitando una dopo l’altra le associazioni indipendenti, come gli scout. Eppure, lui e alcuni amici continuarono l’attività scoutistica in clandestinità, divertendosi addirittura a intimorire i giovani «pionieri», che all’epoca erano ancora in minoranza: «La nostra impresa più temeraria – avrebbe ricordato – fu quando distribuimmo volantini con la bandiera cecoslovacca accanto a quella americana e la scritta: “Il popolo degli Stati Uniti saluta l’opposizione della Repubblica socialista cecoslovacca”». Una provocazione che avrebbe potuto costare cara.

Diplomatosi nel 1960, per ragioni politiche gli fu impedito di proseguire gli studi superiori, allora imparò il mestiere di fabbro meccanico e si impiegò alla ZVÚ («Opifici del Febbraio Vittorioso» – quello del colpo di Stato del ’48). Tra il ’62 e il ’64 svolse il servizio militare biennale a Trnava, in Slovacchia, dove visse «la prima di due Primavere di Praga», poiché in quelle regioni già c’erano le prime avvisaglie dei cambiamenti che portarono al ’68 praghese.

Dai sogni dell’infanzia – fare il pilota, girare il mondo, fare il soldato («per poi finire in convento a espiare!»), non restò molto: dopo un certo periodo «da sognatore» in cui servì messa come chierichetto dai gesuiti, fu attratto dall’offerta culturale dei domenicani. Il passo decisivo verso la vita consacrata venne paradossalmente dopo aver ascoltato un sacerdote che aveva deciso di spretarsi, un episodio che convinse Jaroslav della necessità di iniziare «il cammino verso una vocazione spirituale». «Vinta la titubanza», nel 1965, dopo lunghe attese fu finalmente ammesso alla Facoltà cirillometodiana di Litoměřice.

Nello stesso anno conobbe una figura di spicco dell’ordine domenicano, padre Metoděj Habáň, che era stato in carcere negli anni ’50 e faceva il parroco a Chlum Svaté Máří, nella Boemia occidentale. In questo santuario isolato, Habáň istituì un noviziato clandestino in cui Jaroslav entrò nel gennaio 1968, e prese il nome religioso di Dominik (gli ordini religiosi erano stati ufficialmente soppressi negli anni’50, e poterono riemergere per un breve periodo nel 1968).

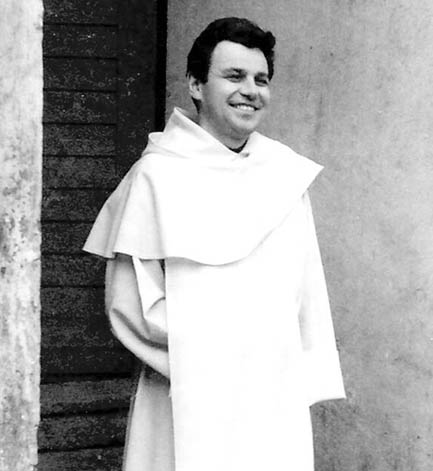

A Jáchymov, negli anni ’70. (P. Novák)

Il 22 giugno 1970 ricevette l’ordinazione dal cardinale in pectore Štěpán Trochta, e il suo primo incarico fu proprio a Chlum Svaté Máří, dove entrò in conflitto con le autorità statali criticando il modo in cui trascuravano i monumenti ecclesiastici. Dopo due anni venne trasferito per punizione a Jáchymov, sui Monti metalliferi, dove fino a qualche anno prima erano attivi i campi di lavoro coatto per l’estrazione e la lavorazione del minerale d’uranio. Anche qui, nel 1973, si scontrò con le autorità comuniste per aver organizzato in sacrestia incontri e serate per i giovani, durante i quali faceva ascoltare «canzoni americane» e proiettava diapositive accompagnate da commenti religiosi. Secondo le autorità la sua attività era dannosa perché cercava di «influenzare i giovani a vantaggio della Chiesa cattolica romana e aumentare la religiosità e la frequenza liturgica».

Nel 1974 fu nuovamente trasferito, questa volta nella parrocchia di Čížkov, alla periferia di Plzeň, finché l’anno successivo gli revocarono il permesso statale di officiare. Si impiegò come disegnatore tecnico alla Škoda, dove lavorò per 15 anni, proseguendo nel frattempo la sua missione religiosa in clandestinità con due confratelli domenicani che abitavano con lui al numero 50 di via Revoluční. Tra il 1976 e l’81 si occupò dell’educazione e della formazione dei chierici dell’ordine, mantenendo i contatti con i confratelli polacchi e soprattutto con il cardinal Wyszyński. Fu proprio in Polonia che nel 1979 ottenne la licenza in teologia presso la Facoltà teologica di Varsavia. Duka era in contatto anche con l’unico monastero dell’ordine presente a Lipsia, in Germania dell’Est.

Operaio alla Škoda. (P. Novák)

In quello stesso 1979 la polizia politica aprì un fascicolo sul suo conto, con il nome in codice «Domino». Il 24 luglio 1981 fu arrestato per aver prodotto e diffuso samizdat religioso. In effetti la rivista Sursum dei domenicani, a cui Duka collaborava, riportava importanti contributi e traduzioni di testi teologici, filosofici e letterari, e costituiva uno degli strumenti culturali e formativi più importanti del samizdat cecoslovacco. Il 18 dicembre 1981 fu condannato a quindici mesi di carcere senza condizionale per aver «ostacolato il controllo statale sulle Chiese»: «Almeno in dieci occasioni ha celebrato per un numero elevato di fedeli della Chiesa cattolica romana e in particolare per i membri dell’ordine religioso di san Domenico in una cappella privata, (…) e ha partecipato alla creazione, riproduzione e diffusione di letteratura religiosa senza averne il permesso».

Con questa condanna, le autorità comuniste, credevano di punirlo, in realtà lo misero in una situazione privilegiata offrendogli l’occasione di incontrare personalità del mondo cattolico e del dissenso, a loro volta in carcere: «Tra il 1981 e l’82 ho trascorso quindici mesi di straordinaria università carceraria a Bory. In quel periodo vi erano reclusi i leader di Charta 77 e gli attivisti cattolici, c’erano Havel, Dienstbier, Černý, Valeš e altri. C’erano anche diversi sacerdoti e il colonnello Zbyněk Čeřovský. È stato per me un momento decisivo».

Nei rapporti della polizia politica degli anni ’80 si legge che aveva organizzato un seminario in un appartamento «per una decina di membri e terziari dell’ordine di san Domenico. Qui Duka ha parlato anche della raccolta di firme contro la legge sull’aborto [che dall’86 lo rendeva più permissivo – ndr], in merito alla quale ha dichiarato che proprio a causa dell’ignoranza è stata firmata anche da diverse migliaia di fedeli». In un’altra informativa troviamo la conferma dei contatti «con esponenti dell’opposizione» (si intendono gli attivisti del dissenso) «che il soggetto ha conosciuto tramite Václav Havel», in particolare «nel febbraio 1987 il soggetto ha visitato il domicilio del firmatario di C[harta] 77 Václav Malý, (…) che lo ha informato in merito al procedimento penale contro un altro firmatario», ed entrambi sottoscrissero una petizione in suo favore.

Nel 1986 fu nominato provinciale dei domenicani cecoslovacchi. Tre anni dopo, durante una riunione tenutasi nella sacrestia della chiesa delle Orsoline a Praga che dà sul viale Nazionale, poté vedere di persona l’intervento brutale della polizia che represse la manifestazione del 17 novembre lungo il viale, e che diede avvio alla «rivoluzione di velluto».

Nel 1993 Duka ricusò la proposta di Giovanni Paolo II di assumersi l’incarico di primo vescovo di Plzeň, poiché all’epoca guidava ancora la provincia domenicana. Durante una visita al Santo Padre il segretario Dziwisz l’aveva rimproverato per questo, ma il papa comprese la sua situazione e lo rassicurò che dopo un po’ di tempo «si sarebbe fatto risentire»… E così fu: nel ’98 fu nominato vescovo di Hradec Králové con il motto episcopale In Spiritu Veritatis. Nella sua diocesi promosse varie iniziative, tra cui la fondazione dell’Istituto teologico e del ginnasio di Skuteč, e concluse la pubblicazione della traduzione della Bibbia di Gerusalemme in lingua ceca, alla quale aveva contribuito per trent’anni. A Hradec rimase fino al 2010, quando fu nominato arcivescovo di Praga, incarico che ricoprì fino al 2022.

Duka si impegnò molto per risolvere la travagliata restituzione delle proprietà ecclesiastiche confiscate dallo Stato in epoca comunista, che si trascinava negli anni e per la quale cercò fin dall’inizio una soluzione di compromesso, suscitando più volte incomprensioni e malumori anche all’interno della Chiesa; in particolare, per risolvere l’annosa gestione della cattedrale, contesa con lo Stato: «Posso dire che certi conflitti sulla cattedrale erano piuttosto dispute sul ruolo della Chiesa nella società», aveva spiegato a distanza di anni.

Con V. Havel, alla tv ceca. (Youtube)

Creato cardinale nel 2012, per le sue posizioni conservatrici si trovò spesso in conflitto con l’opinione pubblica liberale e i media indipendenti: «Io non posso collaborare con il green deal, non posso lavorare con chi vuole introdurre dei generi diversi, perché sono derive pseudoscientifiche – ha dichiarato. – È nata una nuova dittatura del mainstream, sono nuove ideologie che provengono da quegli stessi signori contro cui abbiamo combattuto, Marx, Lenin e così via».

Coniugando una fede robusta con il coraggio civico, rimase in buoni rapporti con i tre presidenti che poté conoscere, nonostante diversità di vedute e alcune polemiche istituzionali: dal suo ex-compagno di detenzione Havel, a Klaus e al comunista impenitente Zeman, che l’ha ricordato sui social come «un sacerdote gentile e saggio (…). Ex prigioniero politico, cardinale, combattente per il recupero della tradizione culturale, ha vissuto una vita benedetta. Gli volevo molto bene, onore alla sua memoria». «Ho cercato di agire in modo da non bruciare tutti i ponti – ha spiegato Duka in un’intervista. – Non è vero che non ci sia stato alcun conflitto tra me, Klaus e Zeman, perché la democrazia non è possibile senza libertà, e la libertà senza tolleranza». Non per niente – ha ricordato il suo ex portavoce don Romuald, «il cardinale era un uomo che per vivere aveva bisogno del dibattito, le dispute erano la sua passione».

«Non rimpiango nulla – ha risposto Duka a chi gli chiedeva un bilancio della sua vita, – se non di non essere sempre stato abbastanza coraggioso e sincero. Ammetto di non essere infallibile, certo: in alcune occasioni ho sbagliato, non lo nego, ma ho sempre cercato di non mentire. Quando gli fu chiesto se in politica fosse stato costretto a mentire, Adenauer rispose: “No, ma spesso ho dovuto tacere”. Questa è anche la mia risposta».

(Foto d’apertura: Svajcr, wikipedia)

Angelo Bonaguro

È ricercatore presso la Fondazione Russia Cristiana, dove si occupa in modo particolare della storia del dissenso dei paesi centro-europei.

LEGGI TUTTI GLI ARTICOLI