- HOME /

- ARTICOLI /

- 2025 /

- Recensioni /

- Un’impavida, fragile donna

30 Aprile 2025

Un’impavida, fragile donna

Torna dalla Siberia, signora? Chiedono ad Anna Szyszko quando ritorna in Polonia dopo undici anni di lager. Un’esperienza che si è impressa per sempre sul suo volto e che racconterà alla figlia ad anni di distanza.

Le memorie dei sopravvissuti del GULag, nella loro grande varietà, si differenziano anche per il momento in cui sono state scritte: a ridosso della liberazione, poco dopo o molto dopo.

Le memorie della polacca Anna Szyszko (1923-2023) sono state registrate da una figlia solo negli anni ’90, trentotto anni dopo i fatti, e questo ha permesso che i sentimenti e le ferite della lunga prigionia avessero avuto il tempo di decantarsi, al punto che a tratti questa donna riesce a raccontare con leggerezza e persino con una certa ironia.

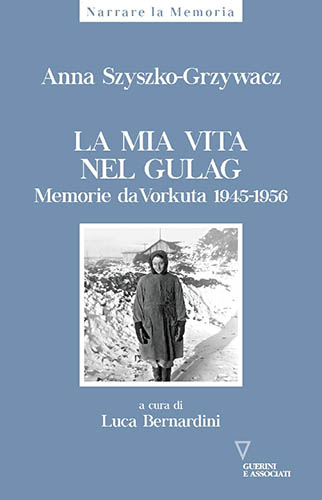

A. Szyszko-Grzywacz, La mia vita nel Gulag. Memorie da Vorkuta 1945-1956, Guerini e Associati 2024.

Il libro ricostruisce gli undici anni di detenzione in URSS, dal suo arresto in Lituania, alla fine della Seconda guerra mondiale, fino alla liberazione dalle miniere di carbone di Vorkuta nel 1956. Un’epopea, quella di Anna, senz’altro comune a quella di tanti altri prigionieri di guerra, ma in qualche modo speciale perché la donna riesce a rendere vividamente anche le minute faccende quotidiane, spesso orripilanti, da affrontare in una cella di prigione o in una baracca di lager, comunicando anche a noi lo squallore atroce di quella vita.

Anna è una scout sedicenne quando scoppia la guerra, nel 1939, e con l’incoscienza tipica della sua età, ma anche un coraggio notevole, si lancia nelle attività clandestine della resistenza polacca. Distribuisce volantini, fa l’infermiera, aiuta i profughi, e quando poi, dalla sua piccola organizzazione entra nella più grande Armia Krajowa (l’Esercito Nazionale, il movimento di resistenza polacco sotto l’occupazione nazista), diventa anche staffetta. Ma quando la guerra volge verso la fine e l’Armata Rossa avanza, invece della liberazione, per i partigiani polacchi si profila la nuova minaccia della repressione: le truppe dell’NKVD sono fulminee nell’arrestare questi combattenti armati che potrebbero ostacolare la «sovietizzazione» del paese.

Anna comincia così la discesa lungo i gironi infernali; all’inizio è certa di venire fucilata ed è presa da «una forma di ironia macabra»: «Con lei non parlo – dice al generale che la interroga – tanto con una palla in testa ci finisco comunque». Questo spavaldo fatalismo compare in diverse occasioni, nel corso della narrazione, ed è interessante capire da dove questa ragazza giovanissima attinga l’indipendenza di giudizio e la forza di resistenza.

Infatti, nel gruppo di partigiani polacchi con cui verrà deportata in Unione Sovietica, lei è la più fragile nel fisico e una delle più giovani, eppure si distingue per l’irriducibilità con cui, ad esempio, sfugge ai reiterati tentativi di stupro, che nei lager sono il destino quasi inevitabile delle donne. Ma lei ce la fa a evitarlo ora rifiutando di vendersi in cambio di qualcosa, ora difendendosi con sguardi feroci, ora fuggendo a gambe levate, sempre indomita nel difendere la propria dignità, nonostante la denutrizione e la stanchezza.

Il suo è un coraggio fuori del comune ma ci sono altri due fattori importanti che hanno sostenuto la sua tempra umana: innanzitutto l’amicizia fraterna con altre quattro ragazze polacche, le chiamano «le cinque gemelle», che riescono a stare insieme in tutte le traversie dei trasferimenti e dell’assegnazione ai diversi lavori.

All’inizio è la giubba di montone dell’amica Wanda che diventa coperta comune nel gelo della prigione e della tradotta; poi nel campo chi di loro lavora in cucina procura cibo alle altre, e chi lavora alla sartoria fornisce vestiti caldi e scarpe. La fragile Anna, mandata in miniera, che non riesce mai a raggiungere la norma di lavoro per cui si trova il rancio decurtato per punizione e che torna fradicia dal lavoro, viene riscaldata e nutrita dalle amiche. Questa carità fraterna è l’asse della loro sopravvivenza fisica ma anche spirituale, perché offre il calore della solidarietà, speranza e quella complicità che permette persino di ridere, alle volte.

Un secondo fattore è il forte senso di appartenenza al popolo polacco, che allarga l’orizzonte dalla propria vicenda personale all’epopea di una comunità che insieme resiste; soprattutto nei tre anni dopo la morte di Stalin, quando il mondo del GULag trema e comincia a sfaldarsi, il gruppo dei polacchi si sostiene reciprocamente fino al ritorno in patria.

Ma anche il ritorno è parte della tragedia del GULag: «Tante donne sono rimaste senza famiglia, senza una casa! Erano trascorsi dodici anni, le sopravvissute erano donne distrutte, invecchiate, ormai sradicate dal proprio ambiente». Eppure, l’esperienza comune di dolore ha fatto sì che i matrimoni tra deportati (anche quello di Anna) resistano alla prova del tempo, «analoghi erano stati i valori e le esperienze, la comprensione e l’accettazione».

Marta Dell'Asta

Marta Carletti Dell’Asta, è ricercatrice presso la Fondazione Russia Cristiana, dove si è specializzata sulle tematiche del dissenso e della politica religiosa dello Stato sovietico. Pubblicista dal 1985, è direttore responsabile della rivista «La Nuova Europa».

LEGGI TUTTI GLI ARTICOLI