- HOME /

- ARTICOLI /

- 2025 /

- Recensioni /

- A proposito del famoso Donbas

4 Novembre 2025

A proposito del famoso Donbas

L’unico modo per verificare se certe affermazioni sono vere o un mito è quello di riprendere il filo della cronaca, della storia e dei suoi fatti. La storica Zarembo è risalita ai dati oggettivi su un argomento estremamente controverso.

Il Donbas è Ucraina. La vera storia di Donetsk e di Luhansk e del mito colonialista creato dall’Unione Sovietica; il titolo del libro di Kateryna Zarembo (Linkiesta Books, Milano 2023) dice già molto del suo contenuto, del desiderio di documentare e smontare un mito, quello del «“Donbas russofono”, “Donbas filo-russo”, “terra dei minatori”, “posto di clan oligarchici e di criminali”, “spazio del proletariato indomabile che vota a seconda di quello che gli dice lo ’zar’ locale”, e infine “patria del Partito delle Regioni”[il partito filorusso legato al vecchio presidente Janukovyč]». Il libro si presenta insomma come un’opera tesa a contestare che il Donbas faccia parte del «mondo russo», come storia, economia, politica, cultura e religione; in parte risponde sicuramente a questo scopo polemico (e lo fa in maniera molto documentata e scientifica: docente universitaria, Kateryna Zarembo è stata anche ricercatrice in Germania), ma è anche e soprattutto molto di più: è uno strumento per ritrovare uno spazio per la verità e la realtà e, in questo spazio, ritrovarne uno per la libertà.

In una recente intervista l’autrice ha ricordato che la libertà non è la possibilità di fare quello che si vuole, ma la possibilità di fare il bene; nel libro sul Donbas specifica questa possibilità a livello storico e civile, raccontando come era nato il Majdan di Donetsk, una serie di manifestazioni pressoché contemporanee a quelle di Kyiv e (a smentita delle voci su un Donbas filo-russo) caratterizzate dall’identico desiderio di ampliare la misura e la condivisione dell’umano.

Il primo passo per ritrovare degli spazi di libertà è dunque ritrovare la realtà, smontando i miti, ad esempio «il mito sovietico del “Donbas” come “caldaia di tutta l’Unione Sovietica” [un mito che] obliterava qualsiasi altra identità se non quella dei lavoratori dell’industria pesante», un mito che falsava «la storia della regione, dipingendola come una tabula rasa che esisteva solo grazie alla falce e al martello sovietici» e in questo modo «cancellava appositamente le particolarità dell’area in questione, rendendola un insieme monolitico».

La realtà era ed è, invece, molto più ricca: la regione non era fatta soltanto di giacimenti naturali e delle industrie legate al loro sfruttamento – oltre tutto ormai ampiamente in deficit –, ma possedeva anche una campagna rigogliosa e solare, con «perle naturali» che ancora oggi sfatano «il mito del Donbas come terra di miniere, cave e aria contaminata». A ulteriore contestazione di tanti luoghi comuni, va poi ricordato che questa Ucraina campestre è ben più antica di quella industriale, perché, come ci ricorda il libro, «la storia industriale della regione inizia solo nel Diciannovesimo secolo, ma i primi insediamenti abitati si erano formati molto prima. L’origine dei villaggi e delle città più antiche risale ad alcune centinaia di anni fa, per esempio Yasynuvata [cittadina a circa 15 chilometri a nord di Donetsk], fondata nel 1690 come insediamento cosacco».

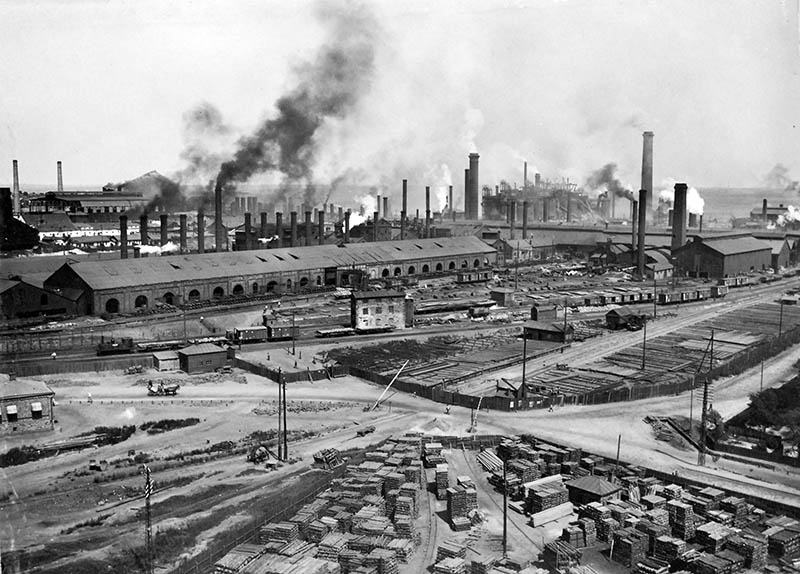

E poi le stesse miniere non erano affatto una realizzazione sovietica; facevano anzi parte di una storia ben più antica e complessa, che risale certamente a quando queste terre rientravano ancora nell’impero russo ma non vennero sviluppate da imprenditori russi, perché, come veniva ricordato già da storici russi di fine Ottocento e come ribadisce l’autrice: «sono stati gli europei occidentali a creare le basi del futuro “orgoglio industriale” del Donbas. La storia delle miniere donbasiane nacque nel 1865 con l’arrivo dell’imprenditore gallese John Hughes nella città di Yuzivka, l’odierna Donetsk».

E poi, a contestare anche l’altro mito di una Russia tutta chiusa in se stessa e più asiatica che europea, dopo l’arrivo di questo primo occidentale ne arrivarono altri: austriaci e francesi nel 1895, belgi nel 1899, tedeschi nel 1900, sino a creare «quattro “sfere di influenza”» (belga, tedesca, francese e inglese) e a promuovere uno sviluppo civile ed economico impressionante: «se nel 1869, anno di fondazione di Yuzivka, la popolazione della città ammontava a 6.000 persone, nel 1894 questo numero era salito fino a 50.000. E nel 1913 il 74% dell’acciaio dell’Impero russo veniva prodotto a Yuzivka».

Yuzivka, 1914. (wikipedia)

Era del resto una situazione che non concerneva solo le terre ucraine bensì tutto l’impero, nel quale lo sviluppo industriale, ben lungi dall’essere stato promosso dal regime – zarista prima e sovietico poi –, era stato da quest’ultimo arrestato con la rivoluzione e quindi pagato a caro prezzo con le tragedie della collettivizzazione; ricorda ancora l’autrice:

«“All’inizio della Prima guerra mondiale, su trentasei società per azioni dell’industria del carbone donbasiana ventisei erano di proprietà straniera”.

All’inizio del Novecento la città dell’Impero russo con il più grande numero di consolati stranieri dopo San Pietroburgo era Mariupol. Nel 1917 la regione produceva l’87% del carbone di tutto l’Impero, il 70% della ghisa, il 57% dell’acciaio, più del 90% del coke e il 60% del bicarbonato e del mercurio».

Era stata dunque una storia ricca, che non si può certo «idealizzare» perché, ricorda Kateryna Zarembo, gli imprenditori occidentali che andavano a investire nell’Impero russo non lo facevano sicuramente per fare beneficenza, e tuttavia le cifre citate erano un fatto reale che poi poté essere cancellato solo dalla propaganda e dalla retorica sovietica – tanto che Yuzivka, che era stata così chiamata in onore di John Hughes, nel 1924 divenne Stalino – e ancor più dalla prassi sovietica del Holodomor che, con i suoi milioni di morti, «cambiò drasticamente il tessuto demografico della regione di Donetsk e di quella di Luhansk, cancellando la storia di interi paesi, e anzi cancellando fisicamente interi paesi. Nelle città la sovietizzazione e la russificazione avvenne più velocemente che nei piccoli centri».

Dopo questa tragedia non v’è dunque da stupirsi che queste zone abbiano oggi una maggioranza russofona; e tuttavia, a parte il fatto che russofono non significa, comunque, russofilo, va osservato che proprio il Holodomor ebbe un’evidente funzione di de-ucrainizzazione del paese, fisica, linguistica e culturale: mentre la classe contadina più indipendente veniva falcidiata con i trasferimenti forzati, i campi e le fucilazioni, la permanenza della lingua veniva attaccata e «gli insegnanti di ucraino – ricorda l’autrice citando il grande storico giapponese Hiroaki Kuromiya – venivano licenziati e addirittura arrestati come “nemici della classe proletaria”», arrivando infine all’eliminazione sistematica di tutti i più significativi artisti ucraini, fenomeno così tragico da essere poi ricordato come il «rinascimento fucilato».

Il tentativo sovietico e russo di eliminare fisicamente e culturalmente la realtà ucraina, e di sostituirla con un mitico «mondo russo», viene ampiamente documentato dal libro di Kateryna Zarembo che, contemporaneamente mostra anche la resistenza di un nucleo irriducibile di ucrainicità persino nello stesso Donbas, la cui identità del resto non è mai stata anti-ucraina, come dimostra la stessa cultura, per bocca di un famoso poeta come Vasyl Holoborodko (candidato al premio Nobel per la letteratura nel 2014): «cercavano sempre di regionalizzarmi. “Sei del Donbas, sei dell’Est ucraino”. Non mi sono mai considerato un autore del Donbas. Il critico Leonid Kovalenko mi chiese perché non avessi scritto delle poesie sul Donbas e sulle miniere, visto che ci lavoravo. Io risposi che lavoravo in lingua ucraina e che non importava più di tanto dove abitassi, a Rostov, a Luhansk, a Rio de Janeiro. Io vivo in lingua ucraina».

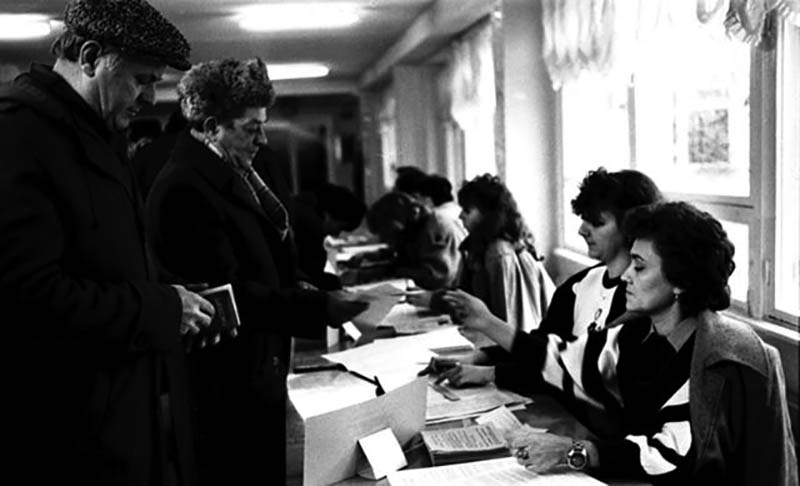

Votazioni al referendum del 1991. (dyvys.info)

Ma, in maniera più concreta, e anche meno contestabile, questa resistenza del senso di appartenenza civile al mondo ucraino è dimostrata soprattutto dai risultati del referendum del 1991, quando, a fronte di un 90,32% di favorevoli all’indipendenza su scala nazionale,

nelle due regioni, i favorevoli al distacco dalla Russia furono l’83,9% nella regione di Donetsk (con un’affluenza del 76,7%) e l’83,86% nella regione di Luhansk (con un’affluenza dell’80,7%); una maggioranza schiacciante a dispetto di ogni mito.

Il che non significa certo che non vi fossero delle precise richieste di autonomia ma, ricorda l’autrice, fino al 2014 «non è mai esistita nemmeno una pubblicazione seria che trattasse con ampie argomentazioni l’autonomia della regione e l’opportunità di separarsi dall’Ucraina. Non ci sono mai state manifestazioni o altri presidi di massa in cui si ascoltassero degli slogan sull’autonomia dell’Est. Non ci sono mai stati atti persecutori e arresti ai danni di attivisti per l’autonomia del Donbas».

L’autonomia delle regioni di Donetsk e di Luhansk divenne un problema solo dopo il 2014, cioè dopo l’irruzione dei non troppo misteriosi «omini verdi», che sono segno di una divisione semplicemente indotta dall’esterno e poi penetrata a ogni livello del paese.

A conclusione del libro, viene così denunciato un piano complessivo di conquista totale e progressiva di tutta l’Ucraina, mentre quello che l’autrice propone è uno spazio di libertà affinché all’odio e all’intolleranza delle diverse identità possa essere opposto il tentativo di costruire una società capace di accoglierle nel suo seno e, come diceva uno dei testimoni presenti al Meeting di Rimini, «essere ucraino non [sia più] questione di sangue: un ucraino può essere ebreo, azero, ucraino, russo o di tante altre etnie che vivono nel nostro Paese. Un ucraino è una persona che sceglie per la libertà, che sceglie dove e come vivere, che decide del proprio futuro, che non accetta che gli venga imposto sotto quale bandiera vivere».

Ovviamente è un programma che va verificato, ma la cui verifica spetta innanzitutto agli ucraini.

(immagine d’apertura: SergKh78, wikipedia)

Adriano Dell’Asta

Già docente di lingua e letteratura russa presso l’Università Cattolica. Accademico della Classe di Slavistica della Biblioteca Ambrosiana, è vicepresidente della Fondazione Russia Cristiana.

LEGGI TUTTI GLI ARTICOLI